公開:

脆弱性診断ツール導入で失敗しないためには?選定と活用のポイント

セキュリティ対策の一環として「脆弱性診断ツール」を導入する企業は増えています。

膨大な診断を効率的に実行し、工数を大きく削減できる点はツール活用の大きな魅力です。一方で、目的や利用部門に合わないツールを選ぶと、思うように活用できず、かえって余計な負担や想定外のコストが発生するケースもあります。

本記事では、両者の違いやツール導入によって得られるメリットを整理しながら、脆弱性診断ツールを導入する際のポイントを紹介します。

情報セキュリティ担当者様必見! 脆弱性診断とは?│資料ダウンロード

目次

脆弱性診断ツールの特徴と導入メリット

脆弱性診断は、「手動で行う診断方法」と「ツールで行う診断方法」の大きく2種類に分けられます。さらにツールにも複数のタイプがあり、それぞれ特徴やメリットが異なります。

まずは、脆弱性診断の特徴やその導入メリットを整理します。

手動診断とツール診断の違い

| 項目 | 手動診断 | ツール診断 |

|---|---|---|

| メリット | ・想定外の挙動や複雑なケースにも対応可能 ・エンジニアの判断で柔軟に対応できる | ・膨大な観点を自動で効率よく確認できる ・作業負担を軽減しやすい |

| デメリット | ・高スキル人材が必要 ・コストと工数が膨らみやすい | ・定義外のパターンや特殊な環境には対応が難しい |

手動診断は、その名の通り、エンジニアが手作業で脆弱性を調べる手法を指します。セキュリティエンジニアが自身の持つ知識や経験をもとに診断を実施するため、想定外の挙動や複雑なケースにも対応しやすいといった利点があります。一方、高度な専門スキルを持つ人材が必要であることから、人件費などのコストが膨らみやすく、自社で脆弱性診断を内製する場合には作業工数も増えやすい点には注意が必要です。

ツール診断は、あらかじめ定義されたテストパターンを自動で実行し、脆弱性を検出する方法です。膨大な観点を効率的に確認でき、作業負担を大きく軽減できます。ただし、定義された範囲を超えるケースや特殊な環境への対応は難しいという側面があります。

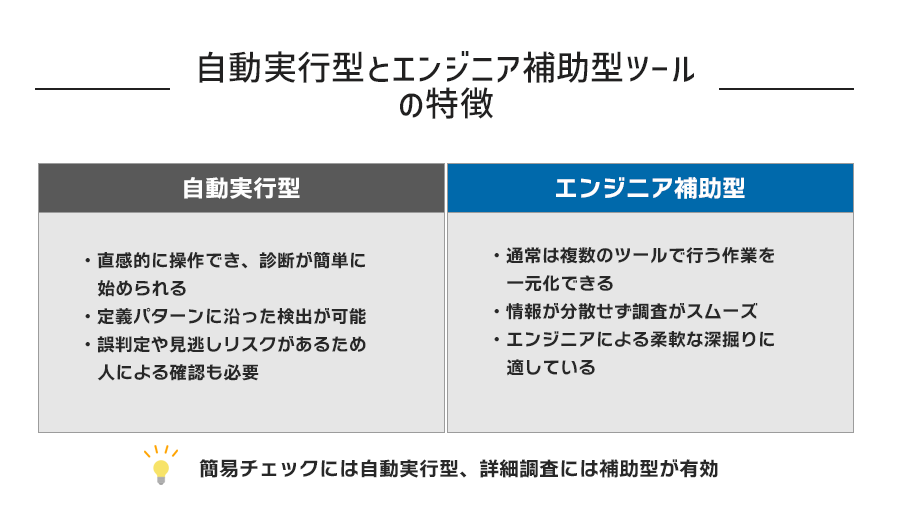

自動実行型とエンジニア補助型ツールの特徴

ツール診断には、「自動実行型」と「エンジニア補助型」の2種類があります。

自動実行型は、定義されたテストパターンを自動で実行し、脆弱性の有無を確認するシンプルなタイプです。操作が直感的で扱いやすい一方、診断できる範囲は限られており、脆弱性の誤判定や見逃しのリスクも伴います。そのため、ツールの診断結果を鵜呑みにせず、人の確認を加えて精度を高めることが求められます

一方、エンジニア補助型は、自動実行に加えて、診断に必要な機能を統合して備えているのが特長です。通常は複数のツールで行う「通信の取得」や「ログの整理」「リクエストの改ざん」といった作業を一つの環境で完結できるため、情報が分散することなく、調査を効率的に進められます。専門知識を持つエンジニアにとっては、追加調査や複雑な検証を柔軟に行える強力な環境となります。

導入メリットは工数削減とテストの網羅性

脆弱性診断ツールを導入する最大のメリットは、診断にかかる工数を大幅に削減できる点です。手作業で確認すると膨大な時間を要するテストも、ツールを用いれば短時間で実行できます。

加えて、ツールを活用することでテストの網羅性を高められるといったメリットもあります。一つひとつの観点を手作業でチェックしようとすると人的リソースの限界に直面しますが、ツールを活用すれば、定義された幅広いパターンを自動で実行できます。

もちろん最終判断には人の確認が必要ですが、ツールを組み合わせることで「効率」と「網羅性」を両立できることが、導入の大きな価値といえるでしょう。

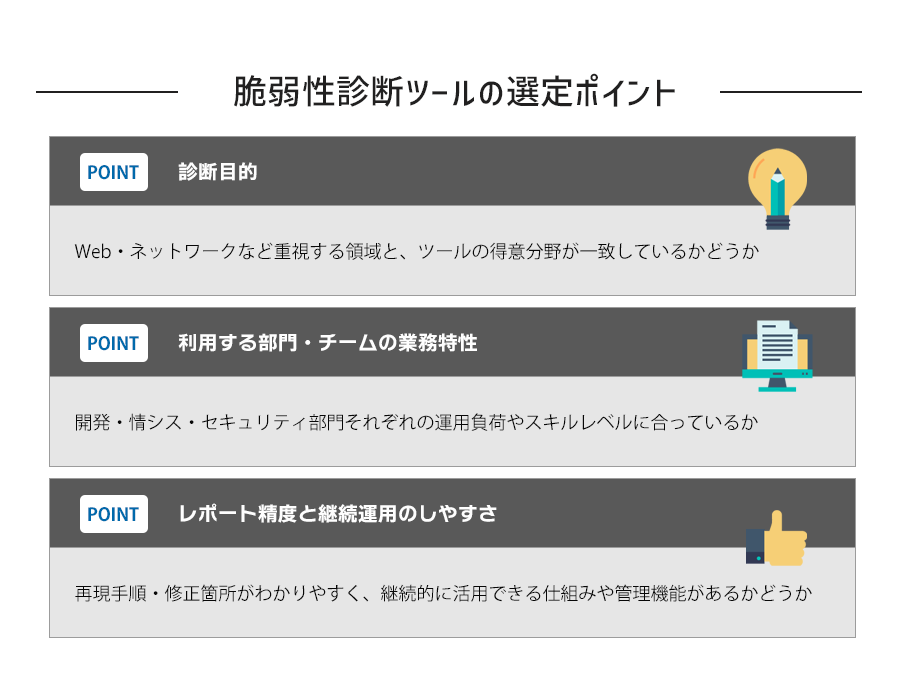

脆弱性診断ツールの選定ポイント

脆弱性診断ツールは種類も多く、それぞれ得意とする領域が異なります。重要なのは自社の目的や体制に適したものを選ぶことです。ここでは、ツール選定時に確認しておきたいポイントを整理します。

診断目的

脆弱性診断ツールを選ぶ際に大切なのは、診断の目的に合った選定を行うことです。例えばWebアプリ診断では、入力フォームや認証まわりの脆弱性を確認し、ネットワーク診断では、サーバーや機器の設定不備などを点検します。対象領域によってツールに求められる機能は大きく異なるのです。

複数の領域に対応できるツールもありますが、主に得意とするのは一部の領域であり、それ以外は補助的な機能にとどまるケースも少なくありません。そのため、自社が重視する診断領域を明確にし、その目的とツールの強みが一致しているかを確認しましょう。

利用する部門・チームの業務特性

脆弱性診断ツールを選ぶポイントとして、利用する部門も考慮すべきです。

例えば、開発チームであれば「操作のシンプルさ」や「既存の開発フローへの組み込みやすさ」が求められ、情報システム部門なら、「複数拠点やシステムを横断的に管理できること」が重要です。セキュリティ専門チームなら、より高度な調査や検証を行うため、拡張性や細かい設定が可能なツールが適しているでしょう。

また、ツールによって「検知精度パターンが多いが誤検知も多いタイプ」と「誤検知は少ないが追加の調査や細かい検証には向きにくいタイプ」に分かれる傾向も見られます。専門人材がいる組織なら、誤検知を見極めて取り除けるため、多少誤検知が多くてもさまざまな検知を行うツールを選ぶほうがよいでしょう。一方、専門人材が限られる環境では、誤検知が少なく、出力結果をそのまま対応に活かしやすいツールを選ぶ方が運用負荷を抑えられます。

利用部門や人材リソースを踏まえて選定することで、自社の体制に合ったツールを見つけやすくなります。

レポート精度と継続運用のしやすさ

レポートの質や運用のしやすさも脆弱性診断ツールを選ぶうえで重要なポイントです。

レポートの内容としては、脆弱性が発生した場所や内容、再現手順まで整理され、必要な情報が過不足なく示されていることが望ましいでしょう。開発チームが状況を手元で再現しやすく、修正箇所の特定をスムーズに進められるため、結果として、対応スピードの向上や修正コストの抑制にもつながります。

また情報量の充実だけでなく、内容をわかりやすく把握できることも欠かせません。概要をすぐに理解でき、必要に応じて詳細も追えるレポートであれば、利用者にとって負担が少なく、継続的な運用にも適しています。

加えて、運用体制によっては、脆弱性診断の結果や関連情報を管理する仕組みの検討が必要な場合もあります。例えば、ソフトウェア部品に含まれる脆弱性を追跡できるSBOM管理や、クラウド設定の状況を一元的に確認できるCSPMの導入などです。診断と管理の両面をどこまで行うかによって、選ぶべきツールの方向性も変わってきます。

ツール導入後に直面しやすい課題とその対応

脆弱性診断ツールを導入した直後は順調に進んでいても、運用を続けるなかで、当初は想定していなかった要件や制約が生じ、新たな課題に直面するケースも少なくありません。ここでは、導入後に顕在化しやすい課題やそれに対する考え方を紹介します。

導入目的のズレと自動化の限界

脆弱性診断ツール導入後、運用を続けるうちに、当初の想定以上の診断を求める場面が出てきます。よくあるのは、事業の拡大によってサービスの利用者が増え、扱う情報の重要性が高まるケースです。

この段階になると「現状のツールだけでは物足りない」と感じることが増え、追加の対策やリソースを検討せざるを得なくなります。こうした目的と実際の成果のずれは、導入前には見えにくい落とし穴の一つです。

また、診断ツールでは自動化できる範囲に限界があり、想定外のケースや柔軟な調査には対応できない場合が多いです。そのため「すべてを自動化できる」と想定した人員体制だと、追加調査が必要になった際にリソース不足に陥るリスクがあります。導入前に「どこまで自動化し、どこからは手動で補うのか」を決めておくことが、運用を続けるうえで欠かせませないポイントです。

自動化と手動を組み合わせたハイブリッド運用

自動化ツールだけで脆弱性診断を完結させるのは難しい場合も多いです。そのため、ツールと手動診断を組み合わせるハイブリッド運用も効果的な手法の一つです。

例えば、商品の決済やクレジットカードの認証のように、重要度が高い機能は手動で精密に診断し、それ以外はツールで対応するといった切り分け方です。重要な領域については外部の専門家に依頼することも有効。自社の体制だけでは補えない部分を任せることで、品質を維持しやすくなります。

また、段階的にツールを導入する方法もあります。初回の診断は、手動診断で外部に依頼し、全体像を把握。その後は、その結果を基準にツールで定期的に診断するといった流れです。こうすることで、過度なリソース消耗や想定外のコスト増を防ぎつつ、必要なセキュリティレベルを確保しやすくなります。

脆弱性診断に欠かせない多面的なアプローチ

脆弱性診断には、自動と手動それぞれに強みと課題があり、セキュリティ品質を安定的に維持するには、複数のアプローチを組み合わせることが不可欠です。

チェックリストに基づく確認、熟練エンジニアの経験知、自動化による広範囲のカバー。それぞれの手法を補完的に活用することで、診断の網羅性と安定性が高まります。

こうした観点から、ツールの強みを活かしつつ、人の知見も取り入れる「ハイブリッド型」の診断は効果的です。AGESTの「AIスマート診断」は、AIを活用した脆弱性診断の自動化と、エンジニアによる診断結果の確認やレポート作成を組み合わせたハイブリッド型のサービスで、コストを抑えつつ、必要な品質を確保できる仕組みを提供しています。

自社に最適な診断体制を整えたいとお考えの方は、ぜひサービス詳細ページをご覧ください。