公開:

脆弱性診断の外注先を選定する際のポイント

サイバー攻撃の巧妙化により、企業に求められるセキュリティ対策の水準も年々高まっています。セキュリティ対策の一環として注目されるのが「脆弱性診断」ですが、実は外注先の選定を誤ると、期待した効果が得られないばかりか、余計なコストや対応工数が発生するおそれもあります。

本記事では、診断を依頼する前に整理しておきたい要件や、見積もり・報告書・対応力といった比較検討時に確認すべきポイント、診断をスムーズに進めるための準備について紹介します。

情報セキュリティ担当者様必見! 脆弱性診断とは?|資料ダウンロード

目次

外注を進める前に知っておきたい診断会社選定時の注意点

脆弱性診断は、依頼する会社によって結果の精度や対応の質が大きく変わります。診断内容のアプローチや対応範囲は各社で異なるため、選定を誤ると無駄なコストやリスクを招くことも。まずは、外注前に知っておきたい注意点を確認しましょう。

診断の精度や対応品質には会社ごとのばらつきがある

脆弱性診断は、会社によって診断の内容や進め方がさまざまです。

例えば、自動・手動といった診断手法の違いや、診断の対象範囲、診断結果の報告書のフォーマットから診断にかける期間や体制の規模まで、各社の進め方は実に多様です。

このような違いは、診断結果の粒度や網羅性、実施にかかる工数、報告書の読みやすさ・対応方針の立てやすさといった点にも関係します。そのため、依頼先によって、診断結果の内容やその後の対応へのつなげやすさに差が生じるのが実情です。

自社に合った会社を選ばないと失敗につながる

外注先の選定を誤ると、「対応不要な領域に無駄なコストをかけてしまった」「重要な範囲の診断が漏れていた」といった事態になりかねません。

例えば、リソースに余裕がない診断会社に依頼してしまうと、開発の遅延や急な仕様変更に対応しきれず、診断スケジュールの再調整が難しくなる場合があります。また、会社によっては仕様への理解が浅く、本来診断すべき範囲が漏れてしまうという失敗ケースも考えられます。

さらに、「報告書のフォーマットが複雑で理解しづらい」「再診断の手続きが煩雑」といった場合は、診断後の修正や改善のフェーズで関係者の負担が増し、余計なコストや時間を要することもあります。

自社に合った診断会社を選ぶために整理しておきたいこと

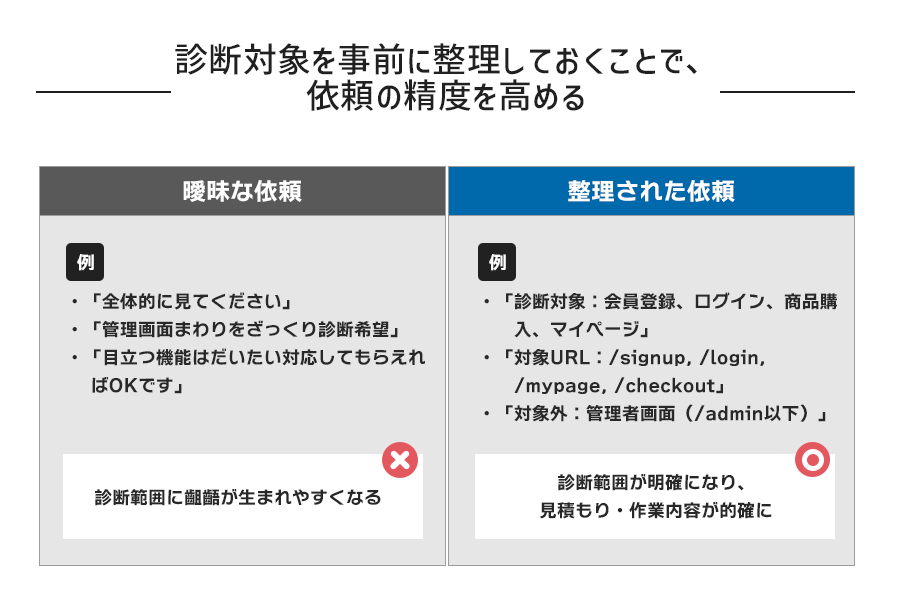

診断を外注する際には、事前に診断についてある程度の情報整理を行っておくことで、診断会社の提案内容を見極めやすくなります。特に重要なのが「診断対象の範囲を明確にしておくこと」です。

対象範囲があいまいな場合、「本来診るべき部分が診断から漏れていた」という事態も起こり得ます。こうしたリスクを避けるためにも、あらかじめ範囲を明確にしておきましょう。URLや画面、APIなど、診断対象とする機能や領域をリストアップし、優先順位や除外したい範囲を整理しておくと、見積もりや進行がスムーズになります。

また、診断を本番環境で実施するか、ステージング環境で行うかの判断も必要です。本番環境は、実際のデータや挙動を踏まえて診断できるため網羅性が高まりますが、サービスに与える影響を十分に考慮する必要があります。一方、ステージング環境は安全に診断を行える反面、本番と完全に同じ条件での検証ができないため、一部のリスクを見逃す可能性があります。どちらの環境で実施すべきかは、診断の目的やシステム構成に応じて検討しましょう。

診断会社を比較する際に押さえたい選定基準

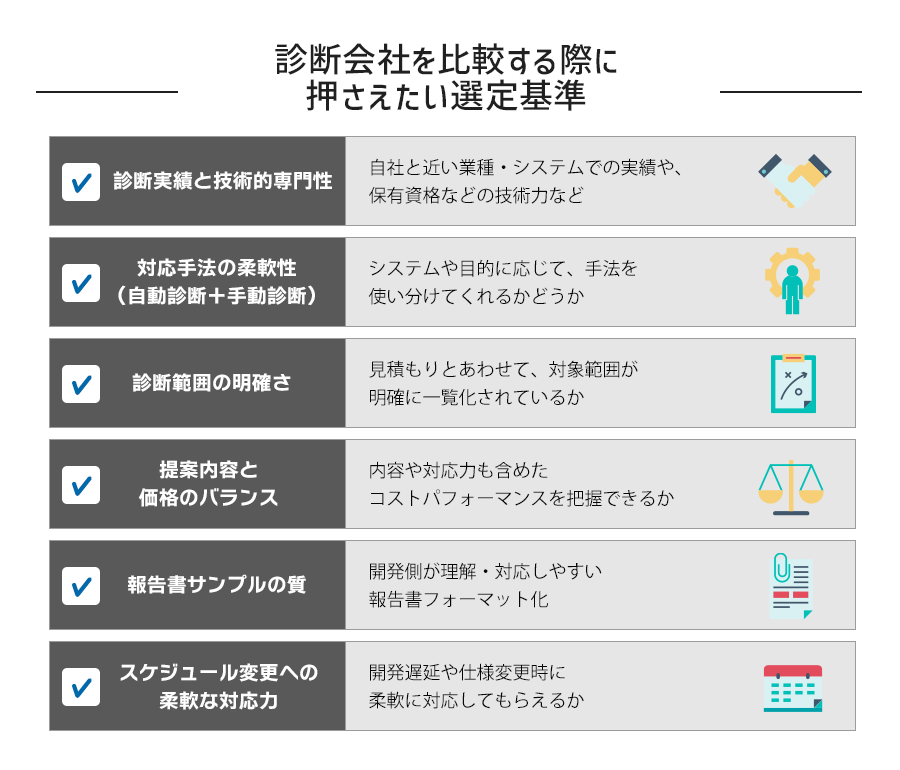

診断会社を比較・選定する際には、価格や実績だけでなく、対応の柔軟性や報告書の質など、さまざまな観点から検討することが重要です。ここでは、診断会社を見極めるうえで押さえておきたい具体的なポイントを紹介します。

診断実績と技術的な専門性

まず確認したいのは、診断会社の実績と専門性です。自社と同業種・同規模のシステムに対する診断経験があるか、金融機関や官公庁といった高いセキュリティレベルが求められる領域での実績があるか、といった点は信頼性を見極める判断材料になります。

また、診断にあたるエンジニアがどのようなスキルや資格を有しているかもチェックしておきたいポイントの1つです。自社が求める診断内容に応じて、JSTQBやCEHなどの専門資格を持つ人材が必要かを判断し、必要であれば確認しておくとよいでしょう。

対応手法の柔軟性(自動診断+手動診断)

ツールによる自動診断だけでなく、手動診断の対応可否も確認したいポイントの1つです。業務処理の流れが複雑なシステムや、認証・権限管理が絡む画面では、自動診断だけでは見落とされやすい脆弱性が潜んでいることがあります。

このようなケースでは、仕様に合わせた柔軟な診断ができるかどうかが成否を分けます。手動診断でしか見つからないリスクにも対応できる体制が整った会社であれば、より安心して任せることができるでしょう。

診断対象の範囲が明確かどうか

診断会社を選ぶ際は、見積もりの内容と一緒に診断対象の範囲が明確になっているかを確認しましょう。

診断対象範囲が曖昧なまま進めた結果、依頼側の想定と異なり、一部の画面や機能が診断対象から漏れていたというケースも少なくありません。診断対象が明確であれば、対象範囲の認識齟齬を防ぎやすくなり、見積もり金額の妥当性も確認しやすくなります。

提案内容と価格のバランス

診断会社を選定する際は、複数社から見積もりを取り、内容を比較検討することが重要です。同じ診断内容でも、会社によって対応範囲や価格、レポートの質、スケジュールの柔軟性などに差が出ることがあるためです。

また比較の際は、セキュリティベンダーだけでなく、第三者検証を専門とするテスト会社も検討対象に含めるとよいでしょう。セキュリティベンダーは専門性が高く、高度な診断に適していますが、費用が高めになる傾向があります。一方で、同程度の診断をよりリーズナブルに提供しているテスト会社もあり、コストを抑えたい企業にとっては有力な選択肢となります。

予算が限られている場合、診断会社によっては「この範囲はツール診断にする」「この部分は今回は対象から外す」といった形で、診断内容を調整しながら予算内に収める提案をしてくれる会社もあります。こうした能動的な提案があるかどうかも、選定時の1つの判断軸となります。

高度な診断が求められるのであればセキュリティベンダー、そうでなければテスト会社も検討するといったように、診断の目的や求める精度に応じて自社に合った選択をするのも外注先選定では重要なポイントです。診断の目的や重視したい観点を整理し、価格だけでなく全体の対応力を含めて比較検討しましょう。

報告書サンプルの質

診断会社を選定する際は、見積もりや提案とあわせて、報告書のサンプルを確認しましょう。報告書の内容は会社によって差があり、診断後の対応のしやすさにも直結します。

特に、検出された脆弱性については「どのような再現手順で確認されたか」「リスクの具体的な説明があるか」「どのような対応を推奨しているか」などが丁寧に記載されているかをチェックします。

報告書が明確であれば、開発チームも診断結果を正しく把握しやすくなり、修正作業にも無駄が出にくくなります。単に診断結果を受けるだけでなく、その結果をどう活かせるかという視点でも、報告書の質は重要な判断材料になります。

柔軟なスケジュール対応が可能かどうか

開発やリリースの遅れ、仕様変更などにより、診断スケジュールの変更が必要になることはめずらしくありません。そのため、こうした変更に対して柔軟に対応できる会社かどうかを確認しておくことも大切です。

例えば、診断日の延期・中断・再開への対応や、要件変更にあわせた再調整が可能かどうかなど、想定外の事態への対応力は、スムーズなプロジェクト進行に直結します。想定外の変更にも柔軟に対応してくれる会社であれば、開発と診断を並行して進めるうえでも安心です。

診断をスムーズに進めるための準備と注意点

脆弱性診断の効果を最大限に発揮するには、診断そのものだけでなく、実施前後の準備やスケジュール設計も重要です。

「いつ診断を行うか」「診断後にどう対応するか」といった観点を事前に整理しておくことで、対応の手戻りやリリース遅延といったリスクを防ぎやすくなります。

ここでは、診断をスムーズに進行させるために押さえておきたい注意点を紹介します。

診断タイミングをスケジュールに組み込む

脆弱性診断は、ただ実施するだけでなく「いつ実施するか」も結果を左右する重要な要素です。実施の目的によって最適なタイミングは異なります。例えば、開発中に診断を挟めば、問題箇所を早期に把握して修正につなげやすくなります。一方、リリース直前に実施することで、本番環境の安全性を確認する最終チェックにもなります。

また、ほかのテスト工程や開発スケジュールと重ならないよう、計画段階での調整も欠かせません。特にステージング環境や本番環境での実施を検討している場合は、関係部門とのすり合わせも含めて早めのスケジューリングが必要です。

改修・検証まで見越したスケジュール調整を行う

脆弱性診断は「実施して終わり」ではなく、診断後の修正対応や再診断も見据えたスケジュール設計が必要です。

脆弱性が検出された場合、その内容に応じて改修やリスクの判断、再テストの実施といった工程が発生します。そのため、診断結果を受けてから対応に移るまでの期間や、再診断にかかる日程も事前に考慮しておくと安心です。特にリリース前に診断を実施する場合、検出された項目に対してどこまで対応するか、優先度を踏まえて判断する余裕がないと、スケジュール全体に支障をきたすおそれもあります。

あらかじめ「改修・再診断込み」で計画しておくことで、対応漏れやリリース遅延といったリスク回避につなげられます。

診断の価値を最大化するために、最適なパートナー選びを

脆弱性診断は、セキュリティリスクへの備えとして欠かせない対応ですが、その効果を最大化するには、診断会社の選定と事前準備が重要です。診断の目的を明確にし、自社にあった会社を見つけることが、効果的なセキュリティ対策への第一歩となるでしょう。

AGESTでは、お客様のシステムを継続的に保護するため、高品質な脆弱性診断サービスをご提供しています。システムの特性や運用状況に合わせた最適な診断方法をご提案し、安全で信頼性の高いシステム運用をトータルでサポート。変化し続けるサイバーリスクから、お客様の大切な資産を守ります。

詳しくは、サービス詳細ページをご覧ください。