公開:

テストコードとは?必要性や書き方について初心者向けに解説

ソフトウェア開発における「テストコード」は、プログラムの正しさを検証し、品質や保守性の向上に貢献します。しかし初心者の中には「どこまで書くべき?」「そもそも必要性が分からない」といった疑問を持つ方も少なくありません。

本記事では、テストコードの役割や書き方、Pythonによる実装例、読みやすく保守しやすい記述のコツを基礎から解説します。

-リリース後の不具合発覚を防ぐために-テスト設計の精度を高める5つのポイント|資料ダウンロード

目次

開発に欠かせないテストコードの基本と役割

ソフトウェアの機能や仕様が複雑化するなか、コードの正しさを継続的に確認する手段としてテストコードが欠かせない存在となっています。

まずは、テストコードの定義や役割について解説していきます。

テストコードとは

テストコードは、プログラムが意図した通りに動作するかを確認するためのコードです。例えば、2つの数値を足す関数があれば、特定の入力に対して正しい出力が得られるかをチェックするコードが該当します。

本番コード(実装コード)と並行して記述されるテストコードは、実行時に処理の正しさを自動で検証できるため、手動確認の手間を大幅に減らすことができます。さらに、仕様変更やコードの修正があった際も、既存機能に不具合が生じていないかを確認する仕組みとしても活用されます。

なぜテストコードが必要なのか

開発が進むにつれてコードの規模や構造は複雑になり、小さな修正が思わぬ箇所に影響を及ぼすリスクも高まります。そうした不具合を防ぐには、修正後に他の機能が正常に動作するかを確認する「回帰テスト」が重要です。

とはいえ、変更のたびにすべての機能を手作業で検証するのは現実的ではありません。

こうした課題を解決するには、テストコードを使った自動テストが効果的です。

あらかじめテストコードを整備しておくことで、バグを開発初期の段階から検出しやすくなり、リリース前の品質安定にもつながります。特に、プロジェクト後半で発覚する不具合は修正コストが高く、納期にも影響を及ぼすため、早期の検出は大きなメリットです。

また、テストコードは「どのような条件で関数が使われ、どのような結果が期待されるか」といった仕様をコードとして明文化する役割も担います。テストコードが充実していれば、実装コードの保守性が向上し、結果としてチーム全体の開発効率も高まります。

テストコードの種類

テストコードと一口に言っても、目的や開発フェーズによってその書き方はさまざまです。ここでは、代表的な3種類を紹介します。

- 単体テスト用のコード

関数やクラスの1つ1つが正しく動作するかを確かめるために書かれるコード。

assertEqual() などのアサーションを使い、特定の入力に対して期待通りの出力が得られるかを確認する。処理単位が小さく、テストコードもシンプルなものになることが多い - 結合テスト用のコード

複数の機能やモジュールを組み合わせた際、連携が正しく行われるかを確認するコード。例えば、外部APIを呼び出す処理を含む場合は、テスト実行時に実際の通信を行わずに済むよう、mock ライブラリなどを活用して振る舞いを再現するコードを書くのが一般的。あらかじめテスト用データをセットアップする処理も含まれることが多くなる - 回帰テスト用のコード

過去に発生したバグが修正後も再発していないかを確認するために、バグの再現手順と期待結果を明記したテストコードを残しておくことで、将来の修正による影響を検知できる。こうしたテストコードは、継続的インテグレーション(CI)環境と連携し、自動で繰り返し実行されることが多いため、再実行性や保守性が求められる

このように、テストコードは目的や状況に応じて適切な形式を選ぶ必要があります。

何を検証したいのか、どの段階で必要なのかを意識することで、過不足のないテスト設計が可能になります。

Pythonで始めるテストコード入門

Pythonでテストコードを学ぶ際、まず取り上げたいのが「unittest」という標準ライブラリです。unittestは、最も基本的なテストコードの記述手段として広く使われています。

ここでは、unittestの使い方を中心に、テストコードの書き方からファイル構成、実行方法、テストの読み取り方までを順を追って紹介します。

unittestで押さえておきたい基本的な書き方

unittestは、Pythonに標準搭載されているテスト用ライブラリで、最も基本的なテストコードの記述手段です。対象の関数に特定の入力を与え、期待される出力と一致するかを確認するアサーション(assertion)を使って、処理の正しさを自動で検証します。

以下は2つの数値を加算する関数に対するテストコードの例です。

import unittest

def add(a, b):

return a + b

class TestAddFunction(unittest.TestCase):

def test_add_positive_numbers(self):

self.assertEqual(add(2, 3), 5)このコードのポイントは以下の通りです。

- unittest.TestCase を継承したクラスでテストを定義する

- 各テストメソッドは test_ で始める(unittestが自動で検出)

- assertEqual() で、関数の出力と期待値が一致するかを確認する

このように構成されたテストコードは、簡単に再実行でき、意図した動作が保証されているかを定期的にチェックできます。

テストファイルの構成例と実行の手順

テストコードは、実装コードと分けて別のファイルに整理しておくことで、保守や再利用がしやすくなります。よくあるプロジェクト構成の例は以下の通りです。

my_project/

├── app/

│ └── calculator.py

└── tests/

└── test_calculator.py- テストファイル名は test_*.py の形式にし、テスト対象のモジュール名に合わせる

- テスト用のディレクトリ(例:tests/)を用意して、機能ごとにファイルを分ける

テストの実行は、ターミナルから以下のコマンドで行います。

python -m unittest discover -s testsこのコマンドを使うと、指定したディレクトリ内のすべての test_*.py ファイルを対象に一括でテストが実行されます。また、VS CodeやPyCharmなどのIDEを使っている場合は、テストコード上で右クリックして「テストの実行」を選ぶだけでも実行できます。

テスト結果の見方とエラーの捉え方

テストを実行すると、以下のような結果がターミナルに表示されます。

----------------------------------------------------------------------

Ran 2 tests in 0.001s

OK

- ドット( .) はテストが成功したことを意味し、すべて通過すれば「OK」と表示される

- テストに失敗があると、F(Failure)、エラーがあるとE(Error)と表示され、詳細情報が続く

例:

F

======================================================================

FAIL: test_add_positive_numbers (__main__.TestAddFunction)

----------------------------------------------------------------------

Traceback (most recent call last):

File "test_calculator.py", line 6, in test_add_positive_numbers

self.assertEqual(add(2, 3), 6)

AssertionError: 5 != 6このログからは、

- どのテスト関数が失敗したか(test_add_positive_numbers)

- どの行で失敗したか(line 6)

- 実際の値と期待値がどう違ったか(5 != 6)

を確認することができます。

このようなテスト結果の読み取りに慣れておくことで、テストコードのミスだけでなく、実装コードのバグも早期に発見しやすくなります。

最初のうちはエラーログに戸惑うこともありますが、確認作業そのものが品質保証における重要な一歩です。

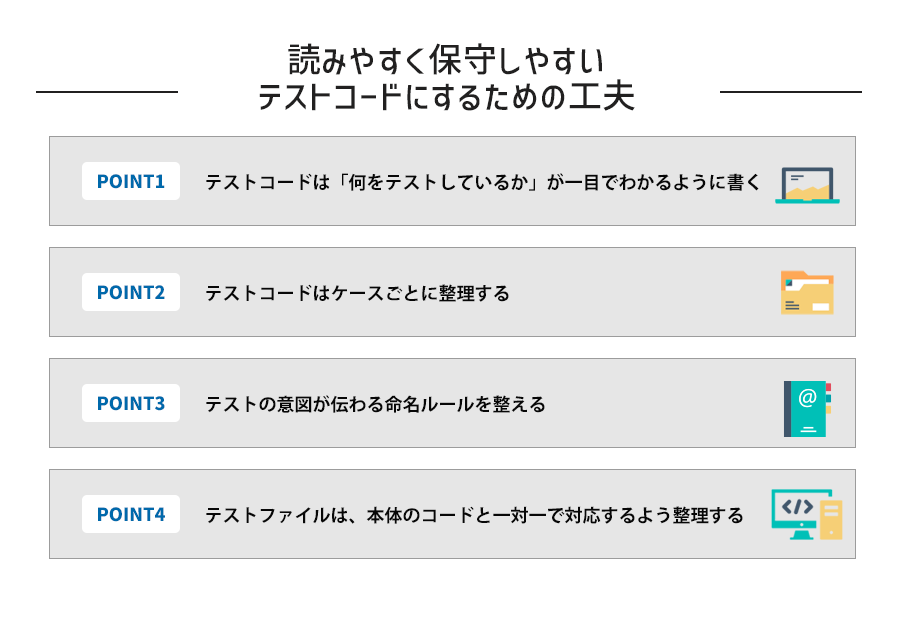

読みやすく保守しやすいテストコードにするための工夫

テストコードは一度書いて終わりではなく、アプリケーションの進化に合わせて何度も見直しや修正が発生します。そのため、単に動作を確認するだけでなく、他人が読んでも理解しやすく、将来の変更にも耐えやすい書き方が求められます。ここでは、テストコードを長期的に運用していくうえで意識しておきたい4つのポイントを紹介します。

1. テストコードは「何をテストしているか」が一目でわかるように書く

テストコードでまず大切なのは、「何をテストしているのか」が一目で伝わるように書くことです。処理の目的や期待値が曖昧なままだと、後から読んだ人が意図を汲み取るのに苦労します。

例えば、テストの条件や期待結果がわかる名前やコメントを添えるだけで、読み手の理解度は格段に上がります。

def test_add_with_positive_numbers_returns_correct_sum(self):

# 2と3を足した結果が5になることを確認

self.assertEqual(add(2, 3), 5)また、前提条件(入力値や状態)と期待結果を明確に分けて記述すると、コード全体の構成も把握しやすくなります。

2. テストコードはケースごとに整理する

条件分岐やループ処理など、やや複雑なロジックをテストする際には、テストコードも煩雑になりがちです。そうした場合は、1つの関数内に複数の条件を詰め込むのではなく、ケースごとに整理して分割するのが効果的です。

Pythonの subTest を活用すると、繰り返し処理の中でも各ケースの成否を分けて表示でき、どの条件で失敗したかを特定しやすくなります。

for i in [2, 4, 6]:

with self.subTest(i=i):

self.assertTrue(is_even(i))このように記述しておくことで、修正や追加を行う際の影響範囲を最小限に抑えられます。

3. テストの意図が伝わる命名ルールを整える

テストコードの内容が正しくても、メソッド名やファイル名が曖昧だと、何をテストしているのかが伝わらず、メンテナンス性が低下します。テスト名は“読みやすいドキュメント”の一部として考えましょう。

以下のようなポイントに留意すると、情報共有しやすいファイル名を付けることができます。

- テストメソッド名には「何を」「どのような条件で」「どうなることを期待しているか」を含める

- ファイル名は test_モジュール名.py とし、対象との対応関係を明確にする

- test1.py や temp.py のような意味のない名前は避ける

以下は、よいメソッド名の一例です。

def test_login_fails_with_invalid_credentials(self):

(無効なログイン情報が入力された場合に、認証に失敗することを確認するテスト)

このように、名前だけでテストの意図が伝わるように設計することが、読みやすさと信頼性を高める鍵となります。

4. テストファイルは、本体のコードと一対一で対応するよう整理する

テストコードの数が増えてくると、適切なディレクトリ構成が保守性を左右します。テストファイルは、本体のコードと一対一で対応するよう整理するのが基本です。

一般的な構成例は次のとおりです。

my_project/

├── app/

│ └── user.py

└── tests/

└── test_user.pyこのようにディレクトリやファイルを整理しておくことで、

- テスト対象のファイルがすぐに見つかる

- 機能追加時にも迷わずテストを追加できる

- チーム内でルールを共有しやすくなる

といったメリットが得られます。

また、共通の初期化処理やモックデータを用意する場合は、conftest.py や fixtures ディレクトリを用意しておくと、テストの再利用性が高まり、コードもすっきり保てます。

初心者が陥りやすいテストコードのつまずきと対策

テストコードを書き始めたばかりの段階では、「どこまで書くべきか」「どう書けばよいのか」といった判断に迷いが生じやすいものです。

最後に、初学者によく見られる2つのつまずきパターンと、その対策方法を紹介します。

異常系や準正常系を考慮したテストを書けない

初心者に多いのが、「正しい入力を通したテストだけを書いて安心してしまう」ケースです。例えば、ログイン機能で「正しいIDとパスワードでログインできるか」は確認しても、「間違ったパスワードを入れたときどうなるか」「空欄のまま送信したら?」といった想定外の入力まではカバーされないことがあります。

こうしたテストの抜け漏れを防ぐためには、テストケースを以下の3つに分類して考えることが大切です。

- 正常系:仕様に沿った正しい入力に対し、期待通りの結果が得られるか

- 異常系:明らかに不正な入力や操作に対し、エラーが適切に返されるか

- 準正常系:有効だが境界に近い、あるいは例外的な入力に対して正しく動作するか

このように視点を広げて設計することで、テストの網羅性が高まり、バグの取りこぼしを減らすことができます。

また、自分ひとりで判断が難しい場合は、同僚や上司にレビューしてもらうことも効果的です。他者の視点を取り入れることで、自分では気づきにくい観点の漏れを補うことができます。

テストを書きすぎてしまう

「あらゆるケースを網羅しようとして、テストを書きすぎてしまう」ことも、初心者がつまずきやすいポイントの1つです。

多くのパターンについてテストを作成するのは一見よいことのように見えますが、過剰なテストはコードの保守性を下げ、仕様変更時にテストコードの修正コストが膨らむ原因にもなります。

テストの数を必要十分に保つためには、以下のポイントを意識するとよいでしょう。

- ビジネス上重要な機能や、過去に不具合が出た箇所を優先的にテストする

- 複雑な分岐や条件がある処理は手厚く、それ以外は代表的なケースのみに絞る

- 安定性が高く、影響が小さい処理(例:単純な表示)は、最小限のテストに留める

また、テストコードを書く前に、「このテストが失敗したとき、どこを直せばいいかわかるか?」と自問してみるのも効果的です。このとき、修正すべき点がはっきりしないようなテストは、目的が不明確で過剰な可能性が高いため、削減を検討してもよいでしょう。

保守性と品質を高めるテストコードの運用に向けて

テストコードは、ソフトウェアの品質を確保するために欠かせない技術です。設計段階から意図を明確にし、適切に構成・運用することで、不具合の早期発見や再発防止につながるほか、中長期的に見てチーム全体の生産性向上にも貢献します。

AGESTでは、テストコードを含むテスト設計から実装・品質確認までを支援する「ソフトウェアテストサービス」を提供しています。

専門性の高いエンジニアが、テストプロセス全体をカバーし、ソフトウェアの品質を高めるとともに、保守性の高いコードベースの構築にも貢献します。

開発現場に寄り添ったサポートを通じて、信頼性と効率性の両立を実現し、品質保証体制の強化をご支援いたします。

詳しくは、サービス詳細ページをご覧ください。