公開:

テスト駆動開発(TDD)とは?作業手順やメリットについて解説

ソフトウェア開発の現場において、設計や品質の精度を高める手法として注目されている「テスト駆動開発(Test Driven Development)」。

開発効率の向上やバグの早期発見につながる手段ですが、具体的な進め方や導入の判断基準がわからないという開発担当者も少なくありません。

本記事では、テスト駆動開発の基本的な考え方や導入手順、メリット・デメリット、現場での活用方法について解説します。

【アジャイル時代の品質担保】アジャイル開発に合わせたテスト体制のあり方とは│資料ダウンロード

目次

テスト駆動開発(TDD)の基礎知識

テスト駆動開発は、ソフトウェア品質と開発効率の両立を目指す手法として注目されています。

まずは、テスト駆動開発の定義と特徴や「テストファースト」との違い、さらにテスト駆動開発が注目される背景について見ていきましょう。

テスト駆動開発(TDD)の定義と特徴

テスト駆動開発は、実装よりも先にテストコードを作成し、そのテストが成功するようにコードを実装していく開発手法です。

このアプローチの特徴は、従来のように後工程での確認のためにテストを活用するのではなく、設計の一部として初期段階から組み込む点にあります。

テストを軸に開発を進めることで、設計と品質を両立しやすくなるのが、テスト駆動開発の大きな利点です。

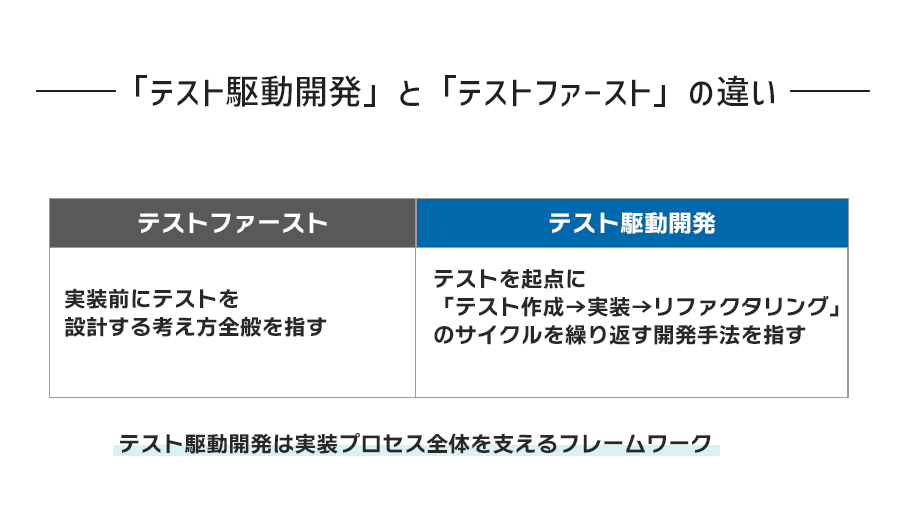

テストファーストとの違いと共通点

テスト駆動開発と混同されやすい言葉に「テストファースト」があります。どちらも「実装より先にテストを書く」点では共通していますが、背景にある考え方や進め方には明確な違いがあります。

テストファーストは、実装前にテストを設計する考え方全般を指します。事前に仕様を明確にすることで、バグの予防をするのが一般的なテストファーストの考え方です。

一方、テスト駆動開発は、テストを起点に「テスト作成 → 実装 → リファクタリング」という一連のサイクルを繰り返す開発手法を指します。テストを書くことに加えて、コードの改善や設計の見直しまでを並行して進めるのが特徴です。

いずれの手法も、バグの予防や仕様の明確化、品質の安定といった効果が期待されますが、テスト駆動開発はその一歩先まで踏み込んだ「実装プロセス全体を支えるフレームワーク」といえます。

テスト駆動開発(TDD)が注目される背景

近年のソフトウェア開発では、ビジネス環境の変化に素早く対応するため、要件の変更に柔軟に対応しながら、高い品質を維持することが求められています。こうした背景のもと、テスト駆動開発は開発の初期段階から仕様を明確にし、品質を作り込む手法として注目されています。特に、アジャイル開発やDevOpsのように短い開発サイクルを繰り返す環境においては、テストを通じた迅速なフィードバックが重要になります。こうした開発環境と相性のよい手法として、テスト駆動開発を導入するケースが増えています。

機能単位で細かくテスト・実装・リファクタリングを繰り返すテスト駆動開発は、仕様変更への対応力を高め、手戻りによる工数の増大を抑える効果があります。頻繁なリリースが求められる近年の開発現場との親和性の高さも、導入が進む背景の1つといえるでしょう。

テスト駆動開発(TDD)が活用される開発環境と導入事例

テスト駆動開発は、短い開発サイクルを前提とした現代的な開発スタイルと相性のよい手法です。特に、アジャイル開発やCI/CDを採用しているプロジェクトでは、品質維持や仕様変更への対応手段として活用されるケースもあります。

ここでは、テスト駆動開発がどのような開発環境で活用されているのか、導入後にどのような展開が期待できるのかを解説します。

アジャイル開発におけるテスト駆動開発(TDD)の役割

アジャイル開発では、スプリントごとに要求や仕様が変化するなかで、短いサイクルで機能を追加しながら品質も維持していくことが求められます。

こうした環境では、テスト駆動開発によって仕様を明確にし、設計と実装を連動させることで、開発スピードと品質の両立がしやすくなります。

テストコードは仕様の表現としても機能するため、チーム内の認識のズレや曖昧さを抑える効果もあります。さらに、スプリントのたびにリファクタリングを繰り返す開発体制においては、テストによって動作が保証されているため、設計の見直しも安心して進められます。

CI/CDと自動テストの連携

テスト駆動開発で書かれたテストコードは、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)に組み込むことで、より安定した運用や品質確保につながります。

継続的インテグレーション(CI)では、コードの変更ごとに自動テストが実行され、意図しない不具合を早期に検出できます。テストが失敗した場合にビルドやマージを自動で停止する仕組みを組み込むことで、品質リスクを開発フローの中でコントロールできます。

また、継続的デリバリー(CD)と組み合わせることで、テストを通過したコードを自動的に本番環境へ展開する体制を構築できます。

このように、自動テストとCI/CDの連携は、テスト駆動開発の成果を継続的な開発プロセスに組み込む上で重要な役割を果たします。

現場での適用事例

テスト駆動開発は、特定の業種や企業に限らず、さまざまな開発現場で取り入れられています。

例えば、頻繁に機能追加が行われるWebアプリケーションの開発や、外部サービスとの連携が多いシステムでは、仕様の明確化と変更への対応力を両立できる手法として活用されています。

また、既存のコードベースに直接適用するのが難しい場合でも、新しく追加する機能や小さなモジュール単位からテスト駆動開発を始め、徐々に適用範囲を広げていく進め方がよく見られます。

実際の開発では、いきなりすべてを切り替えるのではなく、小さな成功体験を積み重ねて徐々に適用範囲を広げる進め方が一般的です。こうした段階的なアプローチにより、テスト駆動開発は無理なく現場に定着しやすくなります。

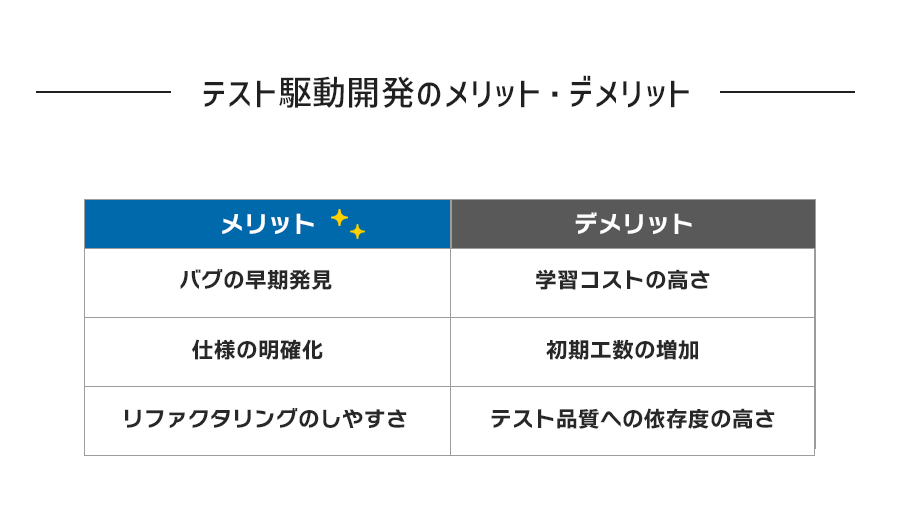

テスト駆動開発(TDD)のメリットとデメリット

テスト駆動開発は、品質向上や開発効率の改善といった効果が期待される一方で、導入には一定の準備や運用上の工夫が求められます。

また、すべての現場に適しているとは限らないため、実際に導入する際には、その利点と課題の両方を把握したうえで検討することが重要です。ここでは、テスト駆動開発の主なメリットとデメリットをそれぞれ整理します。

テスト駆動開発(TDD)のメリット

テスト駆動開発には、以下のようなメリットがあります。

- バグの早期発見

実装前に「どうあるべきか」をテストとして定義するため、不具合が発生するリスクを低減できる - 仕様の明確化

テストコードで期待される動作を明文化することで、開発メンバー間での認識のずれを防ぐ - リファクタリングのしやすさ

テストを通じて変更の影響範囲を即座に把握できるため、設計の見直しや改善を安心して行える

このように、テスト駆動開発を適切に行うことで、設計の品質が高まり、開発全体の生産性を底上げすることができます。

テスト駆動開発(TDD)のデメリット

一方で、テスト駆動開発には、次のようなデメリットもあります。

- 学習コストの高さ

テスト設計や、コードの分割、責務の明確化といった一定の設計スキルが要求される - 初期工数の増加

実装前にテストコードを整備する必要があるため、短期的には開発スピードが落ちると感じることも - テスト品質への依存度の高さ

テストコードの精度が低いと、不具合の検出漏れやテストのメンテナンス不可の増大につながる

テスト駆動開発は効果的な手法である一方で、チームやプロジェクトの状況に応じた導入判断が求められます。

テスト駆動開発(TDD)の基本手順と実践フロー

テスト駆動開発は、決まった手順に従って進めることで、開発と同時に品質保証も行うことができます。ここでは、基本サイクルである「Red → Green → Refactor」の3ステップと、実務で取り入れる際の進め方について解説します。

Red → Green → Refactorの3ステップ

テスト駆動開発は、「Red (テスト作成)→ Green(実装) → Refactor(整理)」というサイクルを繰り返しながら進めます。この3つのステップを小刻みに回すことで、コード設計の精度とコード品質(保守性・可読性・拡張性など)を高めながら開発を進めていきます。

【それぞれのステップで行うこと】

- Red(レッド)

まず、まだ実装されていない機能に対して、失敗することが前提のテストを書きます。これにより、テストそのものの正しさと、対象の仕様が明確になります。 - Green(グリーン)

次に、書いたテストを通すための最小限の実装を行います。この時点では“動くこと”が目的であり、コードの最適化や構造の整理は行いません。Redの段階でテストコードの正しさが確認されているため、Greenの段階でテストが成功すれば、機能が適切に実装されたことが確実となります。 - Refactor(リファクタ)

テストが通ったら、動作を維持したままコードを改善します。重複の排除や命名の見直し、構造の整理などを行い、保守性を高めます。

この3つのステップを繰り返すことで、設計と実装の質のバランスを両立させることができ、結果として開発スピードと品質も図れます。

スモールステップで進める実務的な流れ

テスト駆動開発を実務で取り入れる際は、最初から複雑なロジックに対して適用するのではなく、まずは単純な関数やメソッドなど、テストしやすい箇所から始めるのがおすすめです。

例えば、機能を構成する小さな処理に分けて、それぞれに対してテスト・実装・リファクタリングのサイクルを回します。これにより、早い段階でフィードバックが得られ、後の手戻りも減らすことができます。

また、テスト対象を分かりやすく保つには、設計上の責務を明確にし、構造を単純にしておくことが重要です。複雑な機能であっても、一度にすべてを網羅しようとせず、段階的にテストと実装を進めていくことで、テスト駆動開発を現場に無理なく定着させやすくなります。

テスト駆動開発(TDD)導入の進め方と注意点

テスト駆動開発を現場に定着させるためには、技術的な知識だけでなく、実務上の工夫やチーム内での運用ルールも不可欠です。ここでは、導入判断のポイントや、実務での適用方法、チームで取り組む際の注意点についてそれぞれ解説します。

導入判断のポイント

テスト駆動開発は、すべてのプロジェクトや組織に一律に適しているわけではありません。導入の成否は、技術面だけでなく、プロジェクトの性質やチームの成熟度によって大きく左右されます。

以下のような条件を満たしている場合、テスト駆動開発の導入効果は高まりやすくなります。

- 開発対象が中長期的な保守・改修を前提としている

- 単体テストを運用する文化や習慣がある

- テスト設計やコード分割に関する基礎スキルが備わっている

- 品質とスピードのバランスについて、チームで共通の意識を持っている

こうした条件を見極めずに導入を急ぐと、かえって手戻りやコスト増の原因になる可能性もあります。まずは小さく始めて効果を確認し、段階的に拡大していく姿勢が重要です。

実務適用時の工夫とポイント

先述のとおり、導入の初期フェーズでは、いきなり大規模なシステムや複雑な処理にテスト駆動開発を適用しようとするのではなく、小さな単位でテスト駆動のサイクルを回していくことが現実的です。

例えば、条件分岐が明確な関数や、データ加工のような独立性の高い処理から始めると、効果が実感しやすくなります。

また、継続的に運用するためには、以下のような工夫も有効です。

- テストの命名や分類に一貫性を持たせる

- テストデータやモックの使い回しを前提とした構成を検討する

- 共通のコーディングスタイルに準拠したテスト設計を行う

こうした工夫により、テスト駆動開発を単なる一時的な試行ではなく、日々の開発に組み込まれた手法として浸透させることができます。

チームで取り組む際の注意点

テスト駆動開発を個人の習慣で終わらせず、チーム全体の取り組みに発展させるには、あらかじめ運用ルールを整備し、目的を共有することが不可欠です。例えば、テストの書き方や目的に関する共通認識がないと、レビューや保守時に混乱を招く恐れがあります。

チームで取り組む際に重要なポイントは以下の通りです。

- テストコードもレビュー対象とし、品質基準を明文化する

- リファクタリング後のテスト修正方針を共有しておく

- テストの目的(品質保証、設計補助など)について共通理解を持つ

もしチーム内にテスト駆動開発経験者が少ない場合は、ペアプログラミングやコードレビューを通じた学習の機会を設けるのもよいでしょう。

はじめから無理に全体導入を目指すのではなく、一部の機能やチームから小さく始め、徐々に適用範囲を広げることで、負担を抑えながら定着させやすくなります。

テスト駆動開発(TDD)導入は小さく始めて着実に進めよう

テスト駆動開発は、変化の激しい開発現場において、品質とスピードの両立を支える現場で実践しやすく、フィードバックを得やすいアプローチの1つです。

仕様の明確化、リファクタリングのしやすさ、継続的な品質担保といった特長を活かすことで、チーム全体の生産性を高めることができます。

一方で、テスト駆動開発をいきなりすべてのプロジェクトやチームに適用しようとすると、運用の負担や学習コストが大きくなり、継続が難しくなるケースもあります。

そのため、まずは小さな機能やチーム単位から導入を試み、手応えを得ながら徐々に適用範囲を広げていくことが現実的な進め方といえるでしょう。

AGESTでは、テスト設計や運用支援を含む「ソフトウェアテストサービス」を通じて、開発現場の品質課題に向き合っています。テスト駆動開発の導入にあたり、テスト体制やテスト観点の整理、第三者の視点でのサポートが必要と感じた際には、ぜひご相談ください。