公開:

これだけは知っておきたい!はじめてのテスト外注の基本ポイント

クラウド連携やマルチデバイス対応など、さまざまな技術要件への対応が求められるなか、開発プロセスはより一層複雑化しています。こうした状況下で、短納期でのリリースや限られた社内リソースに限界を感じ、テスト業務の外注を検討する企業が増えています。

一方で、外部リソースの活用を検討する際には「本当に社外に頼むべきなのか」「発注前にはどんな準備が必要なのか」といった不安や疑問はつきものです。特にはじめてのテスト外注では、テストの目的や期待値の整理、依頼先の選び方など、検討すべきポイントが数多くあることから、外注に一歩踏み出せないケースも少なくありません。

本記事では、はじめてのテスト外注で失敗しないために、発注前に押さえておきたい視点や準備の進め方を解説します。

開発プロジェクトにおける『第三者検証』の重要性とは|資料ダウンロード

目次

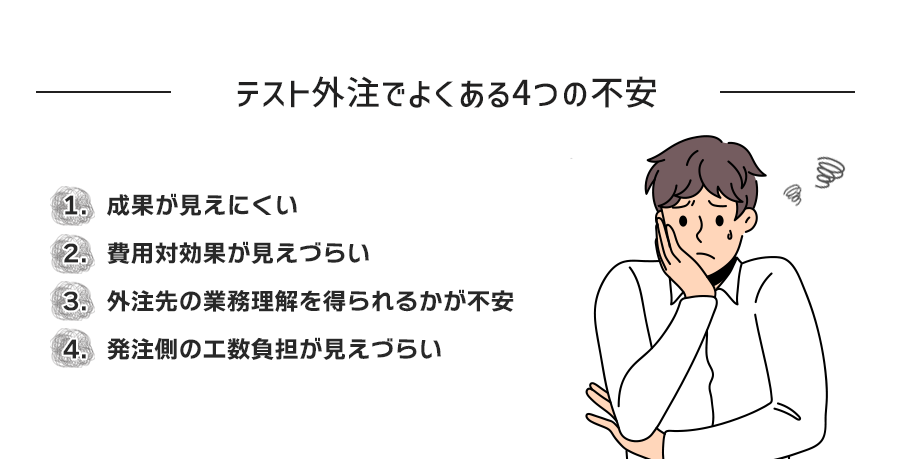

はじめてのテスト外注で発注者が抱えるリアルな不安

「どのような成果を得られるのか」「どのような準備が必要なのか」をイメージしづらいことから、「外注はハードルが高い」と感じ、なかなか発注に踏み切れない企業は少なくありません。

まずは、発注者が抱えやすい4つの不安について解説します。

どんな成果を得られるのか、具体的なイメージを持てない

品質改善やリスクの低減といった成果は、数字や目に見えるアウトプットとして可視化することが難しいため、なかなか発注判断に踏み切れないという企業も少なくありません。

また、テスト報告書やバグ票といった成果物があったとしても、「実際にどんな問題を見つけられるのか」「それがプロジェクトにどのように貢献するのか」といった具体的な価値までは想像しづらいこともあります。こうした場合、社内の合意形成は難しくなり、外注の意思決定がしづらいという悩みにつながります。

コストに見合う効果があるか不安

テストの外注費用は、社内リソースで対応可能な業務との比較対象になりやすく、「わざわざ外注する必要があるのか」といった懐疑的な声が社内で挙がることもあります。

特に、外注の見積もり金額が開発エンジニア1名分の稼働費用を上回るようなケースでは、コスト感への反発や懸念が強まる傾向があります。

また、テストの成果は「何件の不具合が見つかったか」といった数量的な指標だけでは評価しきれないことが多く、「どのような課題が解決されたのか」「将来の不具合をどれだけ予防できたか」といった観点が必要になります。このように、見積もり金額に対してどのような成果が期待できるのかが見えづらいことから、判断や社内説明が難しいと感じる方もいます。

専門的な業務内容を理解してもらえるか心配

業界特有の専門知識や用語、複雑な業務フローなどを、外注先にどこまで正確に理解してもらえるかについて不安に思う方も少なくありません。テスト対象の仕様や背景を十分に把握していないままテストが進むと、検証の観点がずれたり、重要なポイントが抜け落ちたりするリスクもあります。

特に、仕様書だけでは意図が伝わりにくい領域の場合、こうしたズレがプロジェクト全体に影響を及ぼすこともあるため、外注先を選定する際には注意が必要です。

発注側の工数や必要な準備が見えにくい

「外注すれば社内負担が軽くなるはず」と考えていても、実際には発注側にも一定の準備が求められます。資料の準備、環境の説明、レビュー対応など、どこまで何を用意すべきかがはっきりしないままだと、思っていた以上に負担がかかるケースもあります。

はじめて外注する場合は、「何を求められるのか」「どのタイミングで関与すべきか」が見えにくいことが心理的なハードルの高さにつながりやすくなります。

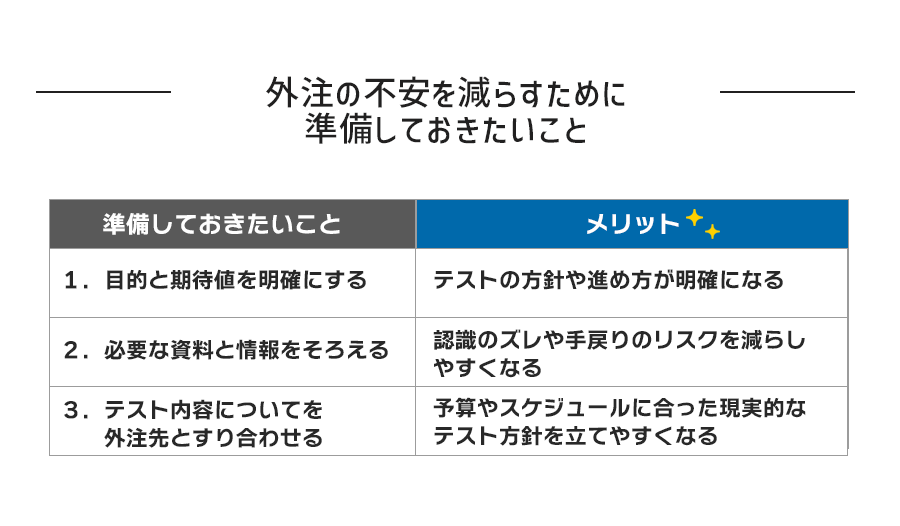

外注の不安を減らすために準備しておきたいこと

システム品質の担保に向けて、外部へのテスト依頼は有力な選択肢の1つといえます。このとき、発注前に必要な情報を整理し、外注先に求めることを明確にしておくことで、スムーズな進行と成果物の品質向上につながります。

ここでは、発注前に準備しておくとよいことを紹介します。

目的と期待値を明確にしておく

外注を検討する際は、解決したい課題を具体的に整理しておくことが大切です。例えば、「品質管理体制を強化するために網羅的なテストを任せたい」「社内エンジニアの不足分をカバーするために範囲を限定したうえで一部のテストを依頼したい」といったように、発注の目的をはっきりさせることで、テストの方針や進め方は自然と明確になります。

さらに、テスト観点・バグ一覧・設計書などの成果物に期待していることや、テストの優先順位まで整理しておくと、外注先との認識のずれを防ぎやすくなります。

こうした期待値の明確化が、最終的な満足度の向上やプロジェクトの成功につながります。

必要な資料と情報をそろえる

外注をスムーズに進めるためには、依頼前に必要な情報をしっかり整理しておくことも重要です。要件定義書や設計書、仕様書、環境構成図などのテストに必要なドキュメントは、可能な限り早めに準備しておくとよいでしょう。

また、初期のやりとりで求められる情報(対象範囲、対象機能の概要、確認したい観点など)をあらかじめ整理しておくことで、見積もりや提案のやりとりもスムーズになります。可能であれば、報告書の形式や、定例ミーティングの実施有無・頻度など、やりとりの方法や成果物の共有の仕方についても事前に外注先とすり合わせておくことで、認識のズレや手戻りのリスクを減らしやすくなります。

実施するテスト内容について外注先とすり合わせる

「どの範囲を」「どこまで深く」検証するかは、外注先としっかり話し合うべきポイントの1つです。例えば、正常系だけでなく異常系やUI/UXまで含めるのか、シナリオテスト・探索的テスト・負荷テストのうちのどの種類のテストを実施したいのかなどの希望は事前に伝えておくのが理想的です。

こうした観点を共有しておくことで、外注先の企業はテストに必要なスキルや工数を的確に見積もることができ、予算やスケジュールに合った現実的なテスト方針を立てやすくなります。

外注先を見極めるために確認しておきたいポイント

発注前の検討段階では、見積もり金額や過去の実績だけでなく、「どのような提案をしてくれるのか」「どのような姿勢で対応してくれるのか」といった視点から、外注先の信頼性を見極めることも大切です。

具体的には、担当者とのやりとりのなかで以下のようなポイントを見極めることをおすすめします。

- 課題解決型の提案があるか

価格と内容の提示だけではなく、予算内で効果を高める工夫や優先順位の提案があるかどうか、提案の内容を比較する。実情に合わせた提案ができる会社は、現場理解や柔軟性があると判断できる - 見積もり・提案内容の範囲が明確かどうか

対応工程、対象範囲、成果物などの定義が曖昧ではないか。曖昧なまま契約すると、途中で認識ズレが起きやすく、トラブルの原因になることも - コミュニケーションの丁寧さ・わかりやすさ

説明が具体的か、質問への反応が早いか、意図をくみ取った提案になっているかを確認する。初期のやりとりの質は後の信頼関係にも影響する

これらの観点からテスト会社を比較すると、外注先の選定ミスを減らすことができます。

まずは“スモールスタート”で試すという選択肢も

外注先の提案や対応の良し悪しは、資料や会話だけでは判断が難しいこともあります。

特にはじめて外注を検討する場合、「実際に依頼してみないとわからない」と感じることもあるでしょう。そんなときに検討したいのは、「スモールスタート」という進め方です。

具体的には、以下のような進め方がスモールスタートに該当します。

- 限定的な機能や画面単位でテストを依頼し、成果物の品質や対応のレベルを見極める

- テスト設計や実施までの短期トライアル(2〜4週間程度)を通じて、進め方ややりとりのしやすさを確認する

- テスト観点の抽出やレビューだけを依頼し、網羅性や視点の精度を確認する

- 仕様書がない状態でも不具合を検知できる探索的テストを実施。その後、完成した製品についても探索的テストを実施する

このように、最初から数ヶ月単位の大規模なテスト業務を一括で依頼するのではなく、まずは小さな範囲から試すことで、初回発注のリスクを抑えながら外注先の対応力や成果物の品質、やりとりのしやすさなどを確かめることができます。

はじめての外注を成功につなげるために

テストの外注は、社内リソースの不足や品質管理の強化といった課題への直面をきっかけに検討されるケースが多く見られます。なかには、「リリース前の品質確認に十分な人手が割けない」「専門知識を持つ社内メンバーが限られている」といった切実な事情が背景にあることも少なくありません。こうした課題を明確にすることが外注を成功に導く第一歩となるでしょう。

AGESTでは、お客様の状況や優先事項を丁寧にヒアリングしながら、最適なテスト手法や進め方を整理いたします。探索的テストをはじめとするスモールスタートにも対応しているため、はじめての外注に悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。