公開:

疎通テストとは?確認すべき観点や進め方、結合テストとの違いまで解説

モジュール同士・システム同士が正常に接続されるかを検証する「疎通テスト」。適切な手順で進めることで、後続のテストを円滑化し、品質保証活動全体の効率化につなげられます。

一方で、基本的な工程の一つでありながら、具体的な方法について理解が曖昧なまま進められているケースも少なくありません。

本記事では、疎通テストの定義や目的、結合テストとの違い、各開発フェーズでの実施方法や確認すべき観点まで具体的に解説します。

開発プロジェクトにおける『第三者検証』の重要性とは|資料ダウンロード

目次

疎通テストとは何か

まずは、疎通テストの定義や目的を整理します。混同されやすい「結合テスト」との違いも含め、基本的な考え方を理解しておきましょう。

疎通テストの定義と目的

疎通テストとは、複数のモジュールやシステム間で正常に通信・接続ができるかを確認するテスト工程です。

「ネットワーク経路が到達可能か」「リクエストに対して期待通りのレスポンスが返ってくるか」といった最低限の接続確認を行い、より複雑なテストを行う前の前提条件が整っていることを確認するために実施されます。疎通テストの検証対象には、プロダクト内部の連携のほか、外部サービスのAPIとの連携なども含まれます。

疎通テストの重要性

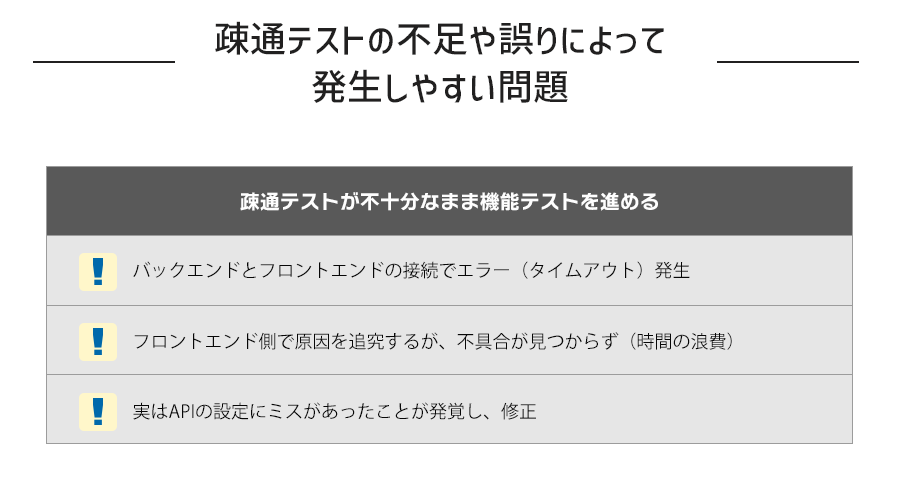

疎通テストの不足や誤りにより発生する問題として、次のようなケースが考えられます。

このように、疎通テストで見落としがあると、後工程での不具合の特定が非効率化し、結果的にリソースの浪費やプロジェクトの遅延をもたらします。

「部品同士がつながるか」という基礎的な確認だからこそ、正確な実施が求められるのです。

結合テストとの違い

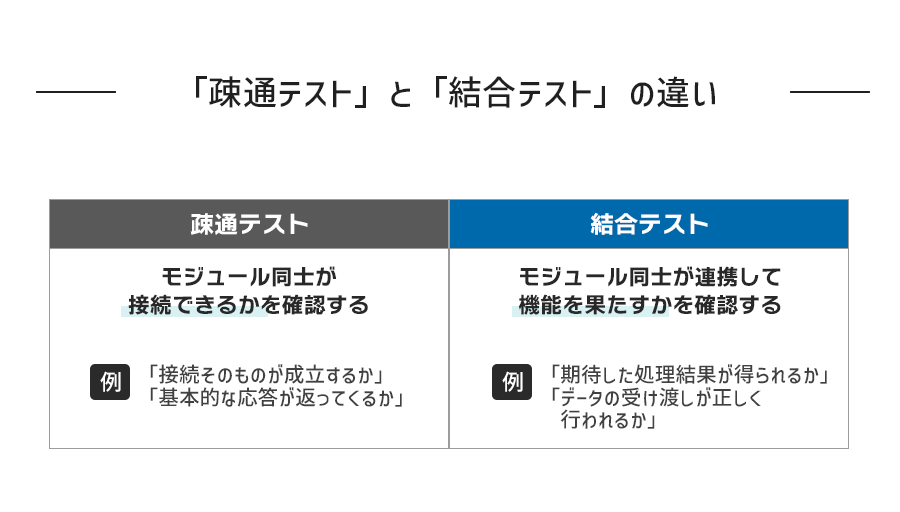

疎通テストと混同されやすい概念に「結合テスト」があります。

疎通テストは「接続そのものが成立するか」「基本的な応答が返ってくるか」といった通信レベルでの確認を指すのに対し、結合テストは、「期待した処理結果が得られるか」「データの受け渡しが正しく行われるか」という機能面を確認するための一連のテストを意味します。

例として勤怠管理アプリで考えると、両者の検証内容は以下の通りです。

疎通テスト

打刻機能のAPIからデータベースへの接続が確立できるか

結合テスト

打刻ボタン押下→API呼び出し→データベース登録→画面表示更新の一連の流れが正しく動作するか

このように、「モジュール同士が接続できるか」を検証するのが疎通テストであり、接続が確認できたうえで「モジュール同士が連携して“機能”を果たすか」を調べるのが結合テストです。

各フェーズでの疎通テストの実施内容

疎通テストは、結合テスト以降の工程で随時行われます。それぞれのフェーズで疎通テストが果たす役割を整理していきましょう。

結合テスト

結合テストの初期段階で、「モジュール間をつないだときに動作するか」「データの行き来ができるか」を確認します。接続そのものが万全であることを保証し、後工程で不具合が発生した際の原因究明を効率化します。

環境移行時

開発環境からテスト環境、ステージング環境、そして本番環境へと新しい環境に移行した際も、疎通テストが行われます。

各環境ではネットワーク構成、セキュリティ設定、負荷分散の仕組みなどが異なるため、前の環境では正常だった接続が新しい環境では失敗するケースが少なくありません。そのため、本格的なテストを開始する前の準備として疎通テストを行い、システム間の基本的な通信が確立されているかを確認することが重要です。

受け入れテストでの実施

ユーザー側が主体となって、システム稼働前の最終確認を行う受け入れテスト。この段階の主な目的は業務シナリオの検証ですが、その準備として疎通テストを実施する場合もあります。

特に、ユーザー企業の既存システムとの連携や、社内ネットワーク環境での動作確認が重要となるケースで実施されます。

疎通テストの手順と確認すべき観点

疎通テストを効果的に実施するためには、体系的なアプローチと適切な確認観点の設定が重要です。ここでは、疎通テストの基本的な実施手順と、見落としがちな確認ポイントについて解説します。

確認すべき観点

疎通テストでは、以下のような観点から接続状況を多面的に検証します。

基本的な接続状況

対象となるサーバーやAPIが正常に稼働しているか、また接続時に想定通りのステータスコード(例:HTTP 200)が返ってくるか、レスポンスのフォーマットが仕様通りであるか(JSON構造やXML形式など)など

エラーや異常の検知

タイムアウトの発生や、403(アクセス禁止)、404(ページが見つからない)といったエラー応答が発生していないかなど

認証・セキュリティ関連

APIキーやトークンなどの認証情報が有効か(期限切れや誤設定がないか)、IP制限やレートリミットといった接続条件が整っているかなど

実施手順

疎通テストは、事前準備から結果の記録まで、以下の3つのステップで進めることが一般的です。

- 事前準備

接続先のURL、ポート番号、認証情報、API仕様といった技術的な情報に加え、ネットワーク構成や疎通対象の一覧を事前に整備 - 接続実行

準備した情報をもとに、実際の通信を試行。 専用のコマンドで接続を確認し、通信先からの応答やステータスコード、応答形式などを検証する - 結果の記録と対応

成功・失敗の判定に加え、応答時間などの詳細情報も含めてログとして記録する。異常が発見された場合は、再試行や設定の見直しを行い、必要に応じて詳細な原因調査へ

繰り返し行うテストだからこそ、チーム内でフローを標準化し、抜け漏れなく効率的に行える体制を整えることが重要です。

疎通テストに用いるコマンド

疎通テストは、対象レイヤーごとにいくつかのコマンドを組み合わせて実施します。多くの現場で使用される代表的なツールとして、以下の3つがあります。

| ツール | 対象レイヤー | 主な用途 | 取得できる情報 |

|---|---|---|---|

| ping | ネットワーク層(IP) | 基本的な到達可能性 | 応答時間、経路情報、パケット損失率 |

| netcat | トランスポート層(TCP/UDP) | ポート疎通確認 | ポート接続の成否、バナー情報、接続応答時間、双方向データ転送確認 |

| curl | アプリケーション層(HTTP等) | API/Webサービス疎通 | HTTPステータス、レスポンス内容、詳細通信ログ |

これらのコマンドでテストを行うことで、ネットワーク層からアプリケーション層までの包括的な接続確認につながります。

実務で疎通テストを行うにあたってのポイント

最後に、疎通テストの精度や効率を高めるためのポイントを解説します。関連する後工程での注意点も合わせて確認しておきましょう。

異常系パターンも網羅

適切なリクエストを送ったときに正しく接続されるか(正常系)の確認だけではなく、不適切なリクエストに対して想定通りの挙動を示すか(異常系)の検証も必要です。

存在しないエンドポイントへのアクセス、認証無しでのアクセスに対する反応などを見ることで、サーバーやAPIが正しく動いているかを確認できます。

自動化の推進

疎通テストは結合テスト以降の各フェーズで繰り返し行うテストのため、CI/CDパイプラインに組み込んで自動化することが有効です。デプロイのたびに疎通テストが自動で行われるようにすることで、ヒューマンエラーを減らし、業務効率の大幅な改善が期待できます。

高負荷状態での疎通確認

疎通テストが成功したとしても、高負荷のもとでは接続不良をきたす可能性があります。ユーザー数の多いアプリケーションでは、予想外のアクセス集中による高負荷でシステムが動かなくなるケースが後を絶ちません。こうしたリスクを回避するために、負荷テストで負荷がかかったときの挙動を検証しておくことが重要です。

疎通テストの正確な実施が、スムーズな品質保証活動につながる

疎通テストは、結合テスト以降のすべてのテストの基礎となる重要な工程です。適切なタイミングで正確な検証を行うことで、後工程での手戻りを大幅に削減し、安定したシステム構築を実現することができます。

基本的なテスト工程でありながら、専門知識が求められる要素も多く、確認観点の設定や実施手順の標準化に課題を抱える開発チームも少なくありません。特に、クラウド環境やマイクロサービス構成が普及する現在では、接続パターンが複雑化し、従来の手法では対応しきれないケースも増えています。

AGESTでは、疎通テストを含む各種テストの効率化と標準化を支援しています。経験豊富なテストエンジニアが、社内のリソースやプロダクトの性質に応じた最適なテスト戦略を提案。テスト後の評価や改善活動まで一気通貫で支援します。

自社の品質保証体制に不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。