公開:

“動くのに売れない”プロダクトができるのはなぜか?ユーザー視点で進める品質保証のすすめ

完成度の高いプロダクトを開発したにもかかわらず、リリース後に思うようなビジネス成果を上げられない。多くの開発現場が直面するこのような問題の背景には、「技術的な完成度」と「ユーザーが求める価値」のギャップがあります。

こうした問題を解消するためには、プロジェクトの初期段階からユーザー視点を取り入れて開発・品質保証を進めることが重要です。インタビュー調査やプロトタイプ試験などを通して早めにユーザーからのフィードバックを受けることで、市場価値の高いプロダクトの提供につなげられます。

本記事では、ユーザー視点を取り入れた品質保証活動の重要性や進め方などについて解説します。

目次

ユーザー視点とは何を意味するのか

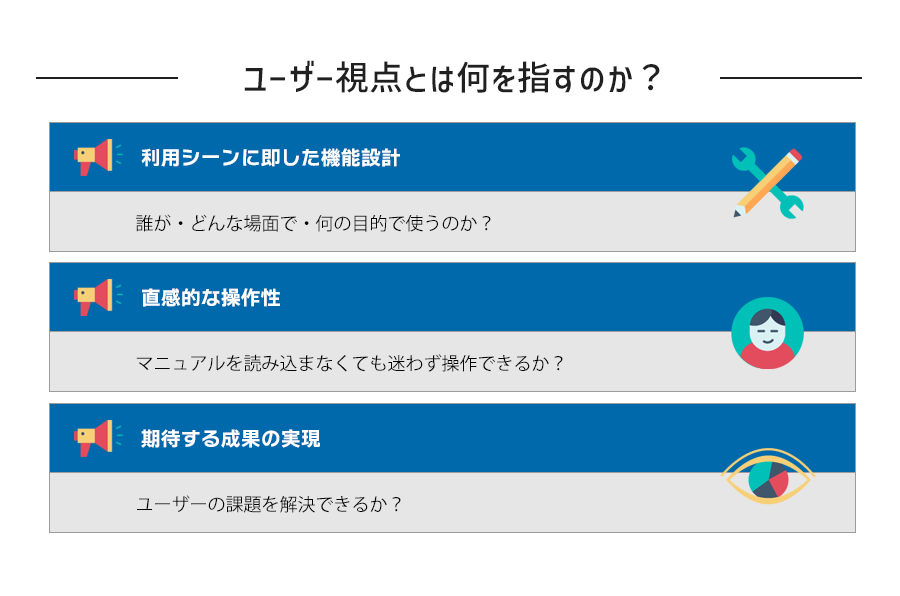

ユーザー視点の重要性はよく語られますが、そもそもユーザー視点とはどのような概念を指すのでしょうか。

明確な定義はありませんが、例えば次のような観点を意識することで、ユーザー視点に立ったプロダクト開発に近づきます。

利用シーンに即した機能設計

「どんな人が」「どのような場面で」「何のために」プロダクトを使うのかを考え、利用シーンに合わせた機能設計ができているか

直感的な操作性

マニュアルを読み込まなくても操作方法が理解でき、迷わず目的を達成できるか

期待する成果の実現

ユーザーが抱える課題を解決し、期待する体験や成果を提供できているか

具体例として、飲食店のPOSレジシステムでは、注文のたびにログインを求められるよりも、業務中は一定時間ログイン状態が維持されるほうが、現場スタッフの作業効率が高まります。一方で、顧客情報や機密データを扱うような業務システムでは、利便性よりもセキュリティが重視される場合もあります。

このように、「ユーザーが何を求めているか」を起点に開発を進めることで、「動く」だけでなく「使われる」プロダクトの実現につながります。

ユーザー視点が欠けた開発で起こりうる失敗

技術的に完成度が高くても、開発段階でユーザー視点が欠けていた場合、プロダクトが市場で受け入れられないこともあります。

開発現場では、設計書や要件定義書通りに実装することに主眼が置かれます。しかし、そもそもの仕様・設計がユーザーのニーズを反映していない場合、正確に実装してもビジネス上の成果には結びつきません。

ユーザー視点の不足によって起きやすい問題としては、具体的に次のようなケースが挙げられます。

- 機能の趣旨がユーザーに伝わらず、使われないまま放置される。または、開発者の想定と違う使い方をされ、「使いづらい」と評価される

- 多機能・高機能であることを追求するあまり、操作手順の複雑化やパフォーマンス上の問題が発生する

このような、ユーザーのニーズとのすれ違いに起因する問題は、一般的な機能テストのみでは発見が難しく、リリース後の問い合わせ増加や満足度低下といったかたちで顕在化します。その結果、追加の改修や機能の見直しによる工数増大につながり、場合によってはプロダクトそのものの撤退を余儀なくされるケースもあります。

ユーザー視点を活かすための実践的アプローチ

市場で評価されるプロダクトを開発するためには、プロジェクト初期段階からユーザー視点を取り入れて品質保証活動を進めることが重要です。

ここでは、ユーザー視点を取り入れた開発を進めるための実践的なアプローチ方法を解説します。

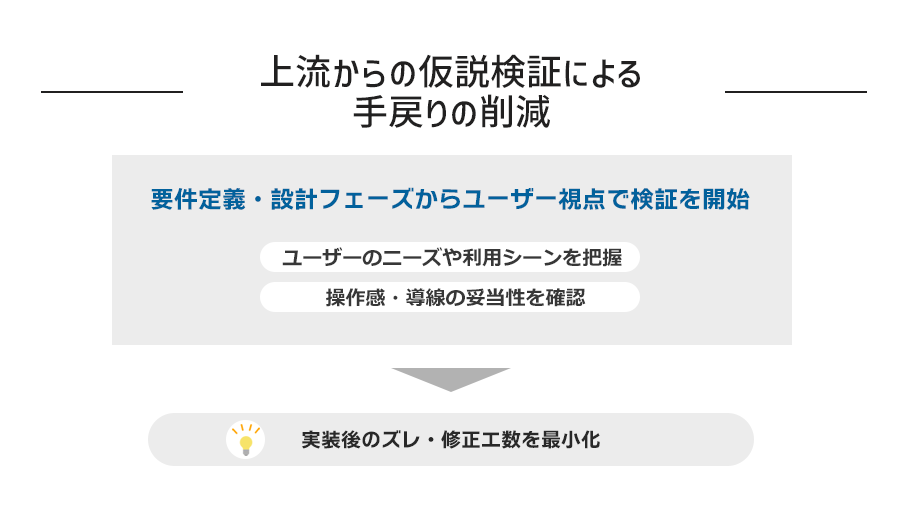

上流からの仮説検証による手戻りの削減

ユーザー視点での検証は、実装終了後の最終確認としてではなく、要件定義や設計フェーズから段階的に進めます。

初期フェーズで取り入れるアプローチとして、具体的には次のような施策が挙げられます。

ユーザーインタビュー

ターゲットユーザーに直接ヒアリングを行い、現状の課題や期待する機能、利用シーンを具体的に把握する手法

プロトタイプ検証

簡易的な画面や機能モックを用いて、実装前に操作感や導線の妥当性を確認する手法

「ターゲットユーザーがどのような課題を抱えているのか」「どのような場面での使用が想定されるか」といった情報を収集することで、実用性の高い設計につなげられます。

逆に、「できあがったら確認する」というアプローチでは、実装完了後にユーザーとのニーズのズレが判明し、修正に多大な工数が必要となる恐れがあります。仕様の根本的な見直しが発生し、プロジェクト全体の収益を大きく損なうケースも少なくありません。

開発の初期段階からユーザー視点を取り入れ、スモールステップで検証を重ねていくことが、開発効率の向上と市場価値の高いプロダクトの実現に不可欠なのです。

チーム全体で取り組むユーザーファーストな品質保証

ユーザー視点に基づく設計・改善は、品質保証チームだけが担うものではありません。調査やテストの結果を開発・企画・デザインといった関係者全体で共有し、チーム全員がユーザー視点を持つことが重要です。定例ミーティングでインタビュー調査の結果を共有して改善案を話し合うだけでも、ユーザー視点を見失わない開発体制につなげられます。

品質保証活動の精度が特定のハイスキル人材に依存することを防ぐためにも、一人ひとりがユーザー視点を持って業務に取り組む文化の醸成が欠かせません。

また、ユーザー視点の共有は、チーム内で品質に関する判断基準を統一することにも役立ちます。どのようなプロダクトを「よい」とするのか、共通認識を形成するにあたって、インタビュー調査の結果などの一次情報は重要な手掛かりとなります。

ユーザー視点での品質を検証するテストの例

最後に、実際にユーザー視点での品質を確保するために実施すべきテストの例を解説します。表面的なUI/UXのみならず、多角的に検証を進めることで、ユーザーを満足させ継続的に利用されるプロダクトの実現につながります。

ユーザーテスト

ユーザーテストとは、ユーザー視点でのプロダクトの価値や市場で受け入れられるかどうかを検証するテストです。設計段階でのインタビューなどを通じて、「コンセプトに魅力を感じるか」「実際に利用したいと思うか」「どういった場面で使いそうか」といった観点から、開発の軌道修正に向けたヒントを得ます。

ユーザビリティテスト

ユーザビリティテストとは、ユーザーが実際にプロダクトやサービスを操作してもらい、「使いやすさ」や「わかりやすさ」を評価する手法です。 対象ユーザーに近い属性の協力者にタスクの実行を依頼し、その操作の様子を観察することで、各画面や機能における操作のしやすさや導線の明瞭さなどを検証します。

参考:ユーザビリティテストとは?定義や目的、手法別の実施のポイントを解説

性能テスト

性能テストとは、システムに対して負荷をかけ、応答速度や処理能力、リソース使用率などの非機能要件を検証するテストです。「頻繁にクラッシュする」「動作が極端に遅い」といったユーザーのストレスを防ぐための重要な工程といえます。

シナリオテスト

シナリオテストは、ユーザーが一連の流れに沿ってシステムを問題なく利用できることを確認するためのテストです。

「ECサイトで欲しい商品を検索して決済完了するまで」といったような、実際の操作フローを通してテストすることで、機能テストだけでは見つからない体験上の問題の発見を目指します。

参考:シナリオテストとは?定義や実施目的、品質向上のポイントを解説

多端末テスト

多端末テストは、PC、スマートフォン、タブレットといった異なるデバイスでシステムが正しく動作するかを検証するテストです。ユーザー層の利用率が高いデバイスを中心に動作確認を行い、挙動や画面の視認性などに問題がないかを確かめていきます。

参考:多端末テストはなぜ難しいのか?効率と網羅性を両立させる方法

優れたプロダクトをユーザーに届けるために

開発スピード重視の現代こそ、ユーザー視点を継続的に品質保証プロセスに取り入れ、手堅く品質を管理する意識が重要です。早期から軌道修正を繰り返すことで、後工程で大幅な手戻りを防ぎつつ、ユーザーからの高評価や継続率の向上につなげられます。

一方で、ユーザー視点を取り入れた品質保証の実践は一筋縄ではいきません。単に仕様に沿って挙動を確かめるだけではなく、多様な観点からの検証が求められるため、専門的な知見が必要となります。社内のナレッジやリソースに不安がある場合は、外部の支援会社の活用も有効な選択肢の一つです。

AGESTでは、ユーザー視点に基づいた品質保証活動の計画・実施を支援します。豊富な経験を持つエンジニアが、社内の状況やプロダクトの性質に合わせた品質保証プロセスを一気通貫でサポート。長期的な内製化も支援します。

自社の品質保証体制に不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。