公開:

性能テストにおけるCPU負荷測定の目的と方法

システムの多機能化・複雑化が進むなか、安定したパフォーマンスの実現が多くの開発現場で課題となっています。応答の遅延やシステム停止といったトラブルは、プロダクトへの満足度や信頼性の低下をもたらす重大なリスクです。

こうした問題を防ぐために実施したいのが、性能テストにおけるCPU負荷の測定・分析です。計算処理の要となるCPUの利用率や応答速度を観測すれば、障害発生の兆候をあらかじめ把握し、安定稼働に向けた改善につなげられます。

本記事では、ソフトウェアの性能テストにおけるCPU負荷測定の目的や手法、実施時の注意点まで解説します。

開発プロジェクトにおける『第三者検証』の重要性とは│資料ダウンロード

目次

性能テストにおけるCPU負荷測定の目的

システムの処理能力や安定性を確認するテストを総称して「性能テスト」と呼びます。CPU負荷は、性能テストにおける主要な評価項目の1つであり、主に以下の目的で観測されます。

- 安定稼働の確認

実運用で想定される負荷のもとで、CPU使用率や応答時間が許容範囲内に収まるかを検証する

- 障害予兆の検知

どの程度の負荷で処理遅延やクラッシュが起こるかを把握し、障害の予防や早期対応につなげる

- 改善効果の測定

パフォーマンスチューニングやコード改修を行った際に、その効果を定量的に測定する

すべての機能が仕様通り動くことを確認済みでも、本番環境で「動作が遅すぎる」「頻繁にシステムが停止する」などのトラブルが起これば、ユーザー体験を大きく損ないます。

ユーザーの離脱や解約といったビジネス上のリスクを回避するためには、処理の中枢を担うCPUの負荷測定を実施しておくことが重要なのです。

CPUの負荷を測定する主なテスト手法

性能テストにおけるCPU負荷の測定には複数の手法があり、目的に応じた使い分けが求められます。ここでは、代表的な3つの手法について解説します。

ロードテスト

ロードテストは、実際の運用状況に近い負荷を継続的にかけ、CPUの利用率や応答速度を観測するテストです。

日常的に想定される同時処理量を再現し、「CPU使用率が許容範囲内に収まるか」「応答時間が遅延しないか」といった点を評価することで、実運用時の安定性を担保します。

ストレステスト

ストレステストは、想定を超える高い負荷をかけて、システムの限界点や障害発生の条件を調べるテストです。

障害発生の条件や影響範囲、復旧性を明らかにすることで、改善すべきポイントや緊急時の対応策を考える手掛かりとします。

耐久テスト(ロングランテスト)

耐久テストは、長時間にわたって継続的な負荷をかけ、CPUの利用率変動や性能劣化の有無を確認するテストです。数時間から数日間の連続稼働を通じて、時間経過とともに発生するリスクを検証します。

CPUの負荷を測定する主なテスト手法

| テストタイプ | 負荷のかけ方 | 主な観測項目 | 想定される状況例 |

|---|---|---|---|

| ロードテスト | 想定される通常時やピーク時の負荷を継続的にかける | CPU使用率、応答時間、スループット | 業務システムの通常営業日における利用 |

| ストレステスト | 想定を超える高い負荷をかける | 限界点、障害発生条件、復旧性 | ECサイトで繁忙期に想定の2〜3倍のアクセスがあった場合 |

| 耐久テスト (ロングランテスト) | 長時間にわたって継続的な負荷をかける | 性能劣化、メモリ使用量変化 | 24時間稼働し続けるSaaSの安定動作 |

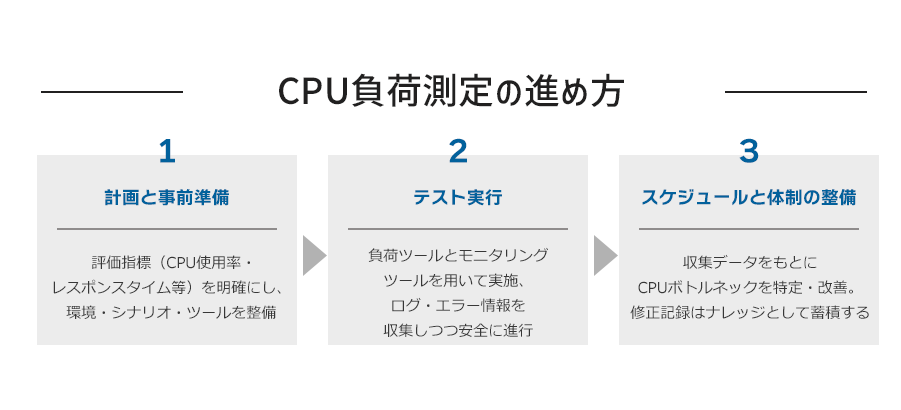

CPU負荷測定の進め方

性能テストにおけるCPU負荷測定を効果的に実施するためには、事前準備からテスト実行、結果分析まで順序立てて進めることが重要です。

ここでは、CPU負荷測定の手順と各フェーズの進め方について解説します。

1. 計画と事前準備

CPU負荷測定を確実な障害防止につなげるためには、計画段階でテストの目的や評価指標を明確にすることが重要です。

エラー発生率の確認、処理速度改善の効果測定など、目的によって重視する観点や基準値が異なります。「何を目指すテストなのか」について担当者間で共通認識を持ったうえで、設計を進めていくとよいでしょう。

主な評価指標の設定例

- CPU使用率: 正常範囲の上限値(例:80%以下を維持)

- レスポンスタイム: 許容可能な応答時間(例:3秒以内)

- スループット: 単位時間あたりの処理数(例:1秒間に100リクエスト)

- エラー発生率: 異常終了やタイムアウトの許容範囲(例:1%以下)

目的と評価指標を設定した後は、趣旨に沿った環境構築やシナリオ設計、必要なツールの準備を進めていきます。

2. テスト実行

設計したシナリオに基づき、負荷発生ツールとモニタリングツールを用いてCPU負荷測定を実行します。

ここでは、想定ユーザーの行動やピーク時のトラフィックを踏まえた負荷を発生させ、CPU使用率や応答時間などを観測。テスト後の分析・改善に向けて、システムログやエラー情報を収集します。

なお、異常値や想定外の挙動が確認された場合は、安全性を考慮してテストを中断し、原因の特定を優先することにも注意が必要です。

3. 結果分析と改善

テスト終了後は、収集したデータをもとにCPUボトルネックの特定と改善を進めます。

具体的には、CPU使用率の急上昇ポイントや処理遅延の発生条件を分析したうえで、処理の並列化(分割して処理時間を短縮すること)やアルゴリズムの最適化など、対応策を検討・実行していきます。改善後に再テストを実行し、効果を定量的に測定することも欠かせません。

修正記録を社内のナレッジとして蓄積していくことで、アップデートやユーザー増加が進んでも高い品質を維持できる設計につながります。

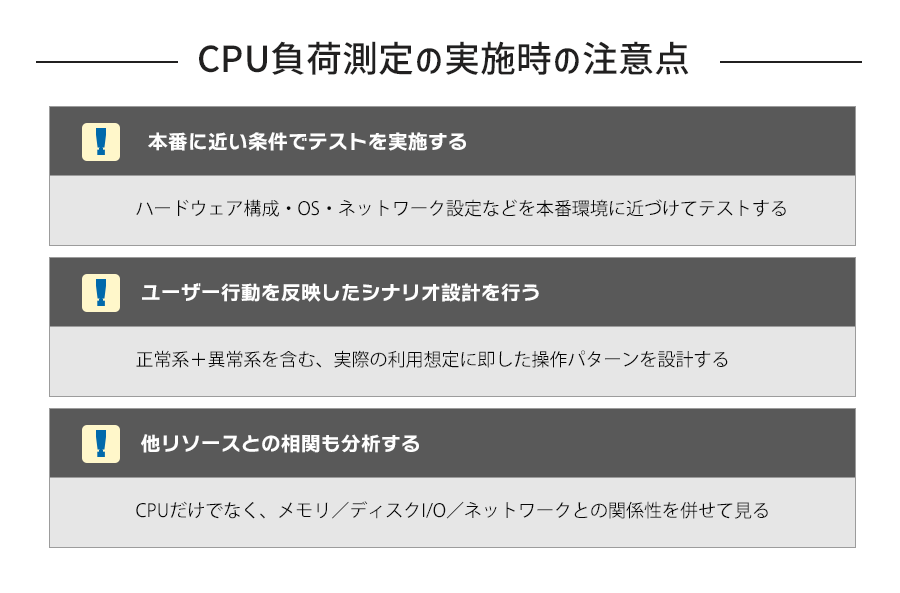

CPU負荷測定の実施時の注意点

性能テストにおけるCPU負荷測定では、実運用に近い条件で検証するための準備や多角的な分析が求められます。

以下では、実運用に役立つCPU負荷測定を行うためのポイントについて解説します。

本番に近い条件でテストを実施する

CPU負荷測定の結果に信頼性を持たせるには、可能な限り本番環境に近い構成でテストを行うことが重要です。テスト環境と本番環境の差異が大きいと、測定結果が実運用時の挙動を反映せず、誤った判断につながるリスクがあるためです。

本番と同一の条件で観測できるように、ハードウェア構成やネットワーク環境、OSなど、細部まで開発チームや業務部門に確認しながら準備を進めていきます。

ユーザー行動を反映したシナリオ設計を行う

テストシナリオの質は、CPU負荷測定の精度に直結します。同時接続数や利用頻度、よく使われる機能など、リリース後の状況を想定しながらシナリオを設計していきましょう。

マニュアル通りの手順で操作する正常系のシナリオだけでなく、誤操作や想定外のデータ入力、ネットワーク遅延などの異常系シナリオもテストケースに含めることが重要です。

他リソースとの相関も分析する

システムのボトルネックは、しばしば複数のリソースが複合的に影響し合って発生します。そのため、CPUの負荷測定では、メモリやディスクI/O、ネットワークといったほかのリソースとの相関も同時に分析することが重要です。

例えば、CPU使用率が低いにもかかわらず応答時間が遅い場合、ディスクI/Oの遅延やネットワーク通信のボトルネックが原因である可能性があります。こうした相関関係を念頭に置きながら分析することで、パフォーマンス改善を円滑に進められます。

CPU負荷測定で、システムの信頼性を向上させる

CPU負荷測定は、性能テストにおける重要な観測項目として、システムの安定性向上に欠かせない役割を果たします。

応答遅延やシステム停止といったトラブルは、リリース直後のアクセス集中や想定外のユーザー増加といった局面で突然表面化することが少なくありません。こうしたリスクに備えるには、性能テストの適切な設計・実施や、継続的な改善に活かしていく体制が重要です。

AGESTでは、性能テストを含めたテスト工程全体の計画・設計から結果の分析・改善提案まで一貫したサポートを提供しています。専門的な知見を持ったエンジニアが、プロダクトの性質に応じてリスクを評価し、リリース後の安定稼働実現まで伴走します。

プロダクトの性能や自社の品質保証体制に課題をお持ちの方は、ぜひAGESTまでご相談ください。