公開:

運用テストとは?確認すべき項目や進め方、実施時のポイントまで解説

システム開発では、機能テストを通過したにもかかわらず「リリース後に想定外の不具合が発生する」「運用部門への引き継ぎで混乱が生じる」といったトラブルが起きることも少なくありません。

こうした問題を防ぐカギとなるのが、本番環境に近い条件で実際の業務フローを再現し、実運用時の安定稼働を確認する「運用テスト」です。

本記事では、運用テストの定義や役割、確認すべき項目や進め方、効果的に実施するためのポイントを解説します。

開発プロジェクトにおける『第三者検証』の重要性とは│資料ダウンロード

目次

運用テストとは

品質の最終確認としてリリース直前に行われる運用テスト。まずは、その定義と役割について整理しておきましょう。

運用テストの定義と目的

運用テストとは、運用担当者が本番さながらの環境で業務手順を検証し、システムを安定して管理・運用できるかを確認するテストです。多くの場合、ステージング環境で行われ、ユーザー権限や実際の手順書に沿って動作をチェックします。

ソフトウェア開発においては、機能テストを通過したとしても、「手順書通りに操作できない」「(開発者権限でしかテストしておらず)一般ユーザー権限では必要な操作ができない」といった問題が発生することがあります。運用テストは、このようなトラブルを防ぎ、リリース後の実用性と安定性を高める重要な工程です。

総合テスト・受け入れテストとの違い

運用テストと混同されやすいテスト工程に、「総合テスト」や「受け入れテスト」があります。それぞれの違いは以下の通りです。

総合テスト

システム全体として、複数の機能が連携して正しく動作するかを検証するテスト。システム内部の各機能・処理が正しく連動するか、想定した処理速度で動作するかなどを確認する

受け入れテスト

ユーザーの視点で「システムが期待通りに動作するか」を確認するテスト。要件や仕様との適合性を検証する

運用テスト

「リリース後に安定して管理・運用できるか」を検証するテスト。システム管理者の視点で、リリース後の保守・運用体制との適合性を確認する

例えばログイン機能を例にすると、受け入れテストでは「ユーザーがログインできるか」を確認し、運用テストでは「ログが正しく記録されるか」「アカウント管理が運用しやすいか」を確認します。

このように、受け入れテストは「要求仕様との適合性」に重点を置き、運用テストでは「業務フローや運用体制との適合性」を重視する傾向にあります。企業によっては両者を同義で扱う場合もありますが、運用テストは「リリース前の最終チェック」として捉えられるのが一般的です。

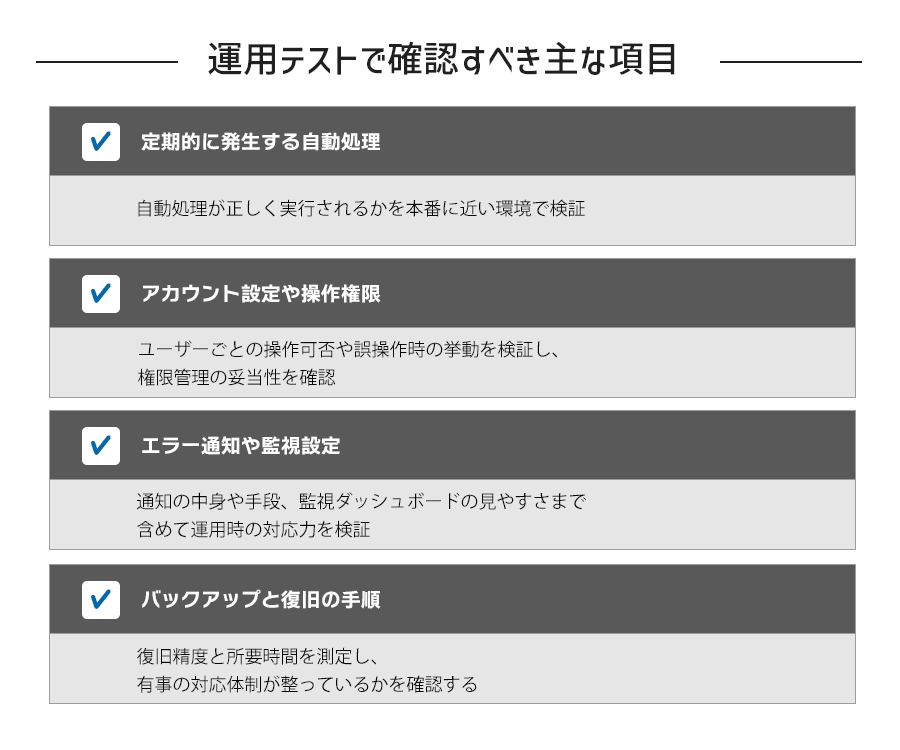

運用テストで確認すべき主な項目

運用テストでは、実際の運用フローを想定しながら、多角的な視点でプロダクトの品質を検証していきます。ここでは、運用テストで確認すべき主要な項目について解説していきます。

1. 定期的に発生する自動処理

多くのシステムには、業務効率化のための自動処理が組み込まれています。例としては、予約管理システムにおける「翌日予約者への自動リマインド送信」や、「未着手予約の自動キャンセル」処理などが挙げられます。

運用テストでは、こうした処理が正しく実行されるかを本番に近い環境で検証します。具体的には「指定した時刻に処理が実行されるか」「対象データが正しく抽出されているか」などを調べ、日常業務に支障が出ないことを確認します。

2. アカウント設定や操作権限

管理者・一般ユーザー・ゲストなど、異なる権限のアカウントでログインし、「必要な操作が問題なく実行できるか」「権限外の機能にアクセスできないか」などを確かめていきます。特に開発中のテストは開発者権限で実行することが多いため、運用テストでユーザー権限を切り替えて確認することが重要です。

不定期で発生するユーザー登録・削除の挙動なども漏れなく確認し、運用時の抜け漏れを防ぎます。

3. エラー通知や監視設定

異常が発生した際に適切な通知が届くかも重要な確認ポイントです。

「通知の内容が問題解決に向けて十分な情報を含んでいるか」「緊急度に応じた適切な通知手段(メール・SMS・ダッシュボード表示など)が使われているか」などを確かめます。

さらに、監視ダッシュボードの表示内容や更新頻度の確認も重要です。運用担当者が一目で状況を把握でき、必要に応じて詳細情報にアクセスできる設計になっているかを検証することで、効率的な運用体制につなげられます。

4. バックアップと復旧の手順

システム障害や誤操作に備え、バックアップと復旧が正しく行えるかを検証します。「復元後にデータの完全性が保たれているか」「システムが正常に稼働するか」などの確認を通して、有事の際の初動対応に備えることができます。

さらに、復旧作業に要する時間や必要なリソースを測定することで、業務への影響度を把握し、運用体制の改善に活かしていきましょう。

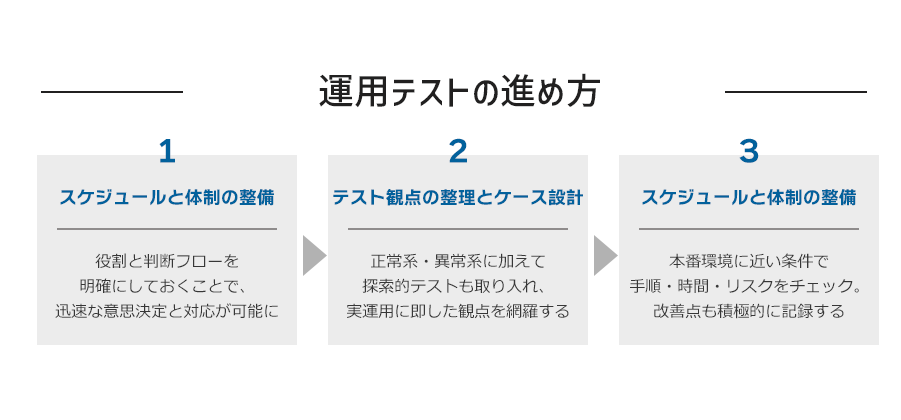

運用テストの進め方

運用テストはリリース直前に限られた期間で行われるため、計画的に進めることが不可欠です。ここでは、企画から完了までの流れを3つのステップで解説します。

1. スケジュールと体制の整備

運用テストはシステムが完成した後に実施されるため、リリース直前の限られた期間で確実に終わらせる必要があります。開発規模にもよりますが、一般的にはリリース前に3〜4週間を確保して進めます。

体制面では、多くの場合、QAチームがテスト設計・実施を主導し、運用担当者が業務フローの共有やシナリオのレビューといった役割を担います。想定外の不具合発生時のエスカレーション先や判断フローも事前に決めておくことで、迅速な意思決定と対応が可能になります。

2. テスト観点の整理とケース設計

対象システムで想定される運用シナリオ(定期メンテナンス、監視作業、障害対応など)を洗い出し、それぞれについてテスト観点を整理します。

ここでは、マニュアル通りの運用手順を再現する正常系シナリオに加え、誤操作や障害発生時を想定した異常系シナリオも網羅することが重要です。

また、担当者の経験や直感をもとに検証する「探索的テスト」を取り入れることで、仕様書にない運用上の不具合を発見できる可能性が高まります。

3. テストの実施・評価

実施段階では、本番環境に近い条件で検証を行い、結果を詳細に記録します。単に「手順通りに実行できるか」を確認するだけでなく、作業時間や必要なスキル、作業上のリスクも評価対象とします。

また、テスト実施者は、手順書に沿って進めた際の違和感や、「コマンドの実行権限が不足している」「手順書の記載順序では効率が悪い」といった改善が望ましい点も積極的に記録します。こうした観点は、運用品質の向上につながる貴重な情報となります。

運用テストを効果的に実施するためのポイント

運用テストを成功させるには、システムの技術的な理解だけでなく、実際の業務フローを踏まえた視点も欠かせません。

ここでは、効果的に実施するための3つのポイントを紹介します。

運用部門・ユーザーとの情報共有

実運用時の使い勝手を十分に検証するためには、運用部門やユーザーから業務フローや例外対応をヒアリングし、テストケースに反映させる必要があります。

例えば、「毎月の集計で参照するデータ」「顧客からの問い合わせ時に参照する情報」を洗い出し、テスト観点に組み込むことで、実運用での問題を未然に防げます。

テスト工程の標準化

テスト観点や判断基準が担当者の経験や勘に依存していると、引き継ぎ後に品質が低下するリスクがあります。そのため、観点表やチェックリストを共通化し、誰が実施しても同じ精度で検証できるようにすることが重要です。

さらに、各プロジェクトで得られた不具合事例や改善点をナレッジとして蓄積・更新し続けることで、組織全体のテスト精度を向上させることができます。

第三者による検証も視野に

社内に運用テストのノウハウが不足している場合には、外部のテスト専門会社にレビューや検証を依頼するのも有効です。

第三者の視点を取り入れることで、自社内では気づきにくい観点の漏れや思い込みを防ぎ、運用テストの精度を高められます。

また、専門家から得た知見を社内に還元すれば、将来的な内製化やテスト体制の強化にもつながります。

運用テストを通して、”現場で使える”プロダクトをつくる

単に機能が動作するかを確認するだけでなく、実際の業務フローに沿って「現場で継続的に使えるか」を検証する運用テスト。「品質保証の要」と位置づけて取り組むことで、現場で使いやすいプロダクトのリリースにつなげられるでしょう。

AGESTのソフトウェアテストサービスでは、運用テストを含めたテストの設計・実施から評価、改善提案までの一貫した支援を提供しています。豊富な実績を持つテストエンジニアが、各社の業務特性や運用体制に応じた最適なテスト戦略を提案し、品質と開発効率の両立をサポートします。

運用テストの設計・実施に不安のある方は、ぜひ以下のページをご覧ください。