公開:

多端末テストはなぜ難しいのか?効率と網羅性を両立させる方法

端末ごとの表示や動作を確認する「多端末テスト」。

ソフトウェアの利用環境が多様化するなか、ユーザーの実機に近い環境での環境テストは年々重要性を増しています。

一方で、「対象端末やテスト範囲の決め方がわからない」「人員の確保が難しく、手動テストの負荷に対応できていない」といった事情から、多端末テストが十分に行われていない現場も少なくありません。

限られたリソースで必要なテストを網羅し、安定したユーザー体験を提供するには、プロダクト特性・ユーザー層・自社リソースを踏まえた戦略が不可欠です。

本記事では、多端末テストの効率と網羅性を両立させるための考え方や実行体制について解説します。

目次

なぜ多端末テストが重要なのか?

テスト担当者が限られている現場では、「手元の端末で仕様通り作動するか」の確認に終始してしまっている企業は少なくありません。

しかし、ユーザー環境が多様化している今、この方法で品質を守りきることは難しくなっているのが現状です。まずは、なぜ多端末テストの実施が必要なのか、その重要性について解説します。

ユーザー環境が多様化している

近年、ユーザーが利用する端末はスマートフォン、タブレット、PCなど多岐にわたります。開発環境では主にPCが使われる一方で、実際にはスマートフォン利用が大半を占めるプロダクトも珍しくありません。

また、画面のサイズやインターフェースは機種によってさまざまで、同じアプリを使用していても、操作感や見え方は端末ごとに異なります。

こうした状況のなか、「担当者のPCやスマートフォンではうまく動作したが、ターゲットユーザーが使う端末では不具合が発生する」といった問題が頻発しています。 特に利用者数の多い端末での表示崩れや動作不良は、企業が気付かぬうちにユーザー体験を損なう原因となります。

ユーザー満足度・継続率に直結する

「表示が崩れる」「ボタンが反応しない」といった不具合は、プロダクトへの満足度を大きく損ない、ユーザーの離脱につながります。

さらに、ユーザーの不満は、プロダクトの評判として表面化します。アプリストアなどで1件でも低評価が投稿されると、その印象を覆すには何倍もの高評価が必要になるともいわれています。一度投稿されたレビューは長期にわたり残るため、ブランドイメージにも影響するおそれがあります。

こうしたリスクを防ぐには、新規リリースや機能追加の前に、ターゲットユーザーの利用端末動作検証が不可欠です。特に、想定ユーザー数が多い(目安として1万人以上)場合や、金銭・健康などミスが許されない分野では、多端末テストは必須の取り組みといえるでしょう。

多端末テストで直面する課題

多端末テストを導入したばかりの企業は、継続的な運用に向けて多くの課題に直面します。

ここでは、多端末テストに付随する代表的な3つの課題を解説していきます。

1. テスト対象の組み合わせが膨大になる

多端末テストの計画段階で最も悩ましいのが、「どの端末をテストするべきか」という問題です。幅広い利用シーンを想定するのは理想的である一方、対象を増やしすぎると工数が膨大になります。

例えば、テストケースが1,000件ある場合、10種類の端末で実施すれば1万通りの作業が発生します。対象端末を1つ加えるだけでも負担は大きく増えるため、プロダクトの用途や性質に合わせた取捨選択が欠かせません。

2. 手動テストの作業負荷が大きい

複数の端末で同じ操作を繰り返し行う多端末テストは、数あるソフトウェアテストの工程のなかでも手動作業の負荷が膨らみやすい領域といえます。単調な作業は集中力低下や操作ミスを招き、テスト精度にばらつきが生じます。

さらに、担当者ごとの観点の偏りや、「この部分は問題ないはず」という思い込みによる見落としも起こりやすく、属人化が進む原因にもなります。

3. 端末の調達・管理コストが高い

多端末テストの実施にあたっては、対象端末の調達・管理にかかるコストも見過ごせません。

例えば、iOSとAndroidの主要バージョンを網羅しようとした場合、10台以上の端末を用意する必要があります。また、端末の購入後も、社内での保管やOSのアップデート、バッテリー劣化対策など、その管理や運用にかかるコストが発生することに。

さらに、すでに販売終了した旧機種での検証が求められる場合には、端末の入手そのものが困難になる場合も少なくありません。

多端末テストを効率的に行うための戦略

限られたリソースで多端末テストを実施するには、効率化を前提とした戦略が不可欠です。ここでは、「端末の選び方」と「自動化ツールの活用」という2つの方向性から、多端末テストを効率化するためのアプローチについて解説します。

テスト対象の端末・環境に優先度をつける

端末選定は、「どのユーザーが」「どの環境で」サービスを使っているかを起点に考えます。

例えば、PC中心の業務システムと、スマートフォン主体の会員アプリでは、優先すべき端末が異なります。スマートフォンの場合、一般的に優先度が高いのは、市場で広く使われている最新機種や、一定数のユーザーが利用している旧型端末です。目安として、ユーザー数が100人程度のサービスであれば最新機種1〜2台で十分であることが多い一方、数万人規模になると古い端末での検証も必要となります。

また、画面サイズについては、iOSとAndroidそれぞれ3種類程度が普及しているため、主要サイズをカバーできるように機種を用意するとよいでしょう。

自動化ツールで繰り返し作業を削減する

対応可能な工程を自動化することも、工数削減と担当者負荷の軽減に効果的です。特に回帰テストのように繰り返し行われるテストは、自動化することで精度を一定に保ちやすくなります。

ただし、自動化は定型作業には向いている一方で、予期しない操作や外部要因による不具合検出には不向きであるという弱点もあります。ユーザー視点での観察や判断を伴う部分は手動で行いつつ、可能な工程は自動テストを取り入れる。このように適切な使い分けをすることで、効率と品質の両立をめざしましょう。

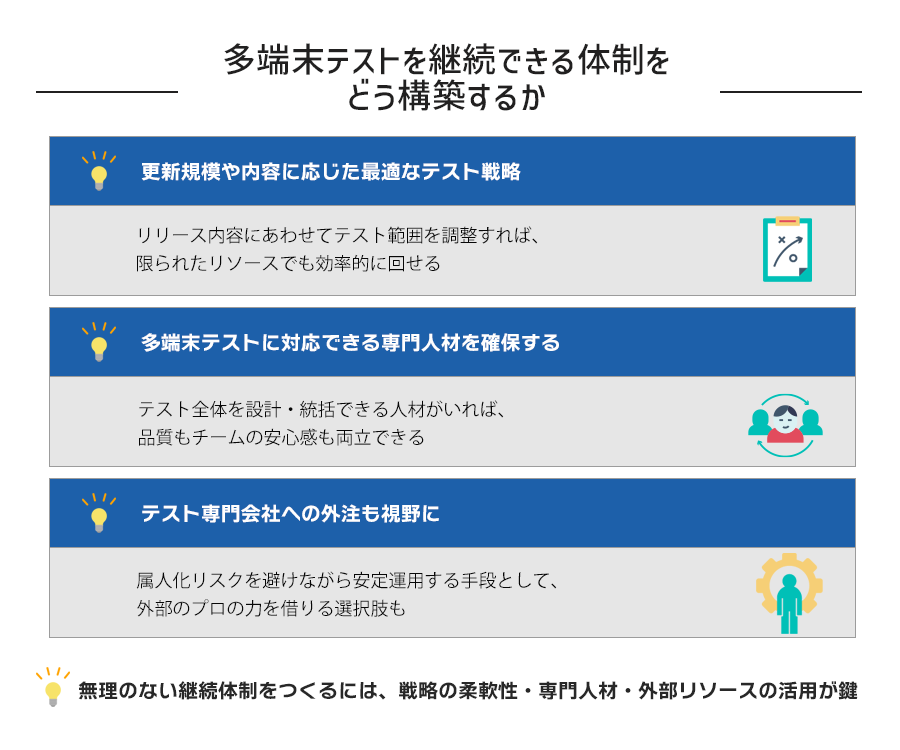

多端末テストを継続できる体制をどう構築するか

プロダクトのアップデートに合わせて多端末テストを実施し続けるためには、チームメンバーが無理なく対応できる体制づくりが不可欠です。

最後に、多端末テストの実施に向けた体制構築のポイントを見ていきましょう。

更新規模や内容に応じた最適なテスト戦略

自社のリソース状況に応じた現実的な多端末テスト実施体制を築くために欠かせないのが、リリース内容や規模ごとにテスト方針を柔軟に変えることです。

例えば、新規機能の追加や大規模なバージョンアップ時には、網羅的なテストを実施し、品質を担保する必要があります。一方で、文言の追加・修正といった小規模な更新時には、テスト範囲を限定し、少人数で対応するといった対応も考えられるでしょう。

状況に応じたリソースの最適化が、無理なく継続できるテスト体制の構築につながります。

多端末テストに対応できる専門人材を確保する

限られた人員のなかで質の高いテストを行うためには、戦略的にテスト全体を設計・統括できる専門人材が必要です。

「どの端末・どの観点でテストを行うべきか」「自動化できる部分はどこか」などを判断できる人材がテストマネージャーとして入ることで、限られたリソースを最大限に活かしながら品質保証を進めることができます。

また、対外的な調整やトラブル対応を1人のテストマネージャーが担うことで、テスターに直接クレームが届くことを防ぎ、チームメンバーの心理的安全性も守れます。

テスト専門会社への外注も視野に

上記のようにテスト専門人材を確保することは重要である一方で、特定の担当者のスキルに依存した体制にはリスクもあります。実際に、「テストに詳しいメンバーの主導で自動化ツールを導入したが、その人物の退職によりツールを扱える人員がいなくなった」といったトラブルは、多くの企業で発生しています。

こうしたリスクを未然に防ぎつつ、テスト業務を安定的に遂行できる体制を目指す手段としては、テスト専門会社に業務を外注するのも1つの手です。テストに関する知識やノウハウを持ち合わせたプロの手を借りることで、自社だけでは難しい工程も安定して遂行できるようになります。

効率とユーザー満足度を両立するテスト体制構築に向けて

予算や人員が限られるなかでも十分な多端末テストを実施するためには、自社に応じた効率化の仕組みを整えることが重要です。対象端末の戦略的な取捨選択や自動化ツールの導入、外部パートナーとの提携など、自社テストチームの努力に依存しない体制を整えていきましょう。

AGESTでは、テスト戦略の立案から設計・実施、改善まで、お客様の状況に合わせた品質保証活動を一気通貫で支援します。持続可能なテスト体制の構築に課題を感じる方は、ぜひAGESTまでご相談ください。