公開:

なぜテスト観点に“抜け漏れ”が生まれるのか?現場で見直したいテスト設計のヒント

システムやクラウド系機能の複雑化や改修頻度の高まりにより、抜け漏れのない網羅的なテスト観点の設計がこれまで以上に重要になっています。属人化を防ぎ、経験の浅いメンバーでも一定の品質を保てるよう、再現性あるプロセスとナレッジの仕組み化が急務となっている会社も少なくありません。

本記事では、テスト観点に抜け漏れが生まれる背景から失敗の再発を防ぐナレッジ活用のポイントまで、現場で役立てられる考え方を紹介します。

目次

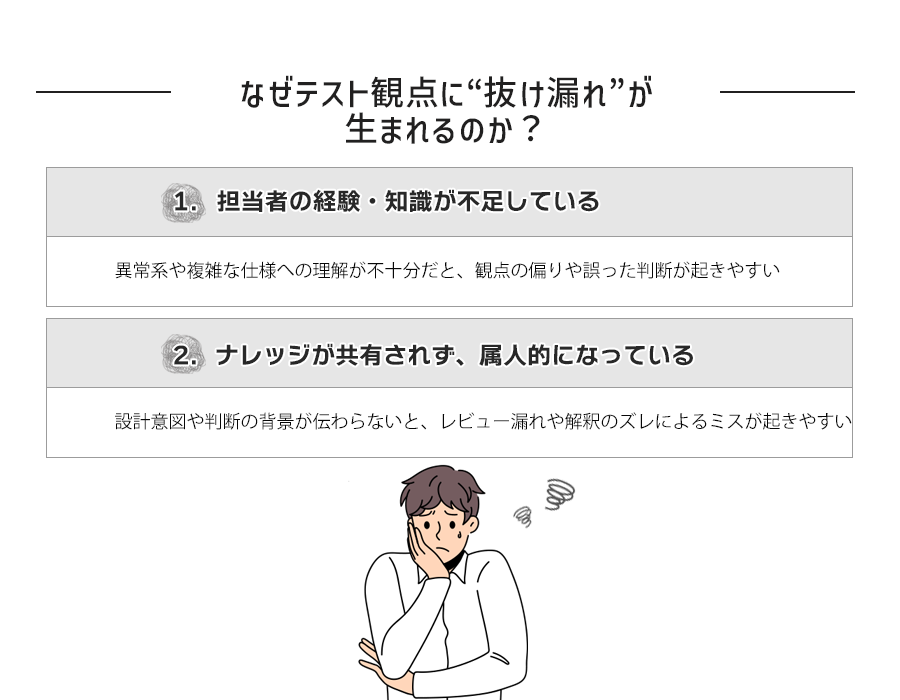

なぜテスト観点に“抜け漏れ”が生まれるのか?

テスト観点に抜け漏れが発生する背景には、属人的な判断や知識の偏りといった構造的な課題があります。設計書から観点を抽出するプロセスは、担当者の経験値やナレッジの共有状況によって精度に差が生まれやすい領域です。ここでは、テスト観点の設計で“抜け漏れ”が生まれる主な要因を挙げます。

担当者の経験・知識が不足している

テスト観点の精度は、担当者の経験値に大きく左右されます。設計書の内容をもとに十分なテスト観点を抽出するには、過去の事例や仕様との結びつきを想像し、網羅的に拾い上げるスキルが求められます。

しかし経験が浅い担当者の場合、「ドキュメントをどこまで読み取ればいいのか」が判断できず、観点が偏ってしまうことも。また「わからないから書かない」「テンプレートの意図がよく理解できず、活用できない」といった事象も発生しやすくなります。

特に異常系・準正常系のように、通常とは異なる動作や条件を検証するケースでは、想定パターンが複雑で判断が難しいことも少なくありません。正確に判断できない観点を設計に盛り込むことで、かえって誤解を招くリスクがあり、あえて観点から外すという判断に至る場合もあります。

こうした背景から、経験の浅い担当者が設計したテストは、どうしても抜け漏れが生じやすくなってしまうのです。

ナレッジが共有されず、属人的になっている

テスト設計の質を左右するナレッジや知見が、特定の担当者のなかに留まってしまうことは、属人化が進む大きな要因の1つです。

例えば、業務の引き継ぎ時には「まずは資料に目を通してください」と、マニュアルや資料を案内されるのが一般的です。しかし、それだけでは設計の意図や判断の背景までは十分に伝わらないケースもあります。このように、文面だけでは補いきれない判断の根拠がある場合には、口頭での補足やレビューの場などを通じた情報共有を行うことが重要です。

また、人員不足が起きている現場では、有識者や第三者が内容をレビューしてミスや抜けを防ぐ「クロスチェック」が行われない場合もあります。クロスチェックの工程が省略されると、設計が1人の解釈に委ねられたままテスト設計が進行し、その結果、開発の後工程で不具合が発覚するリスクが高まります。

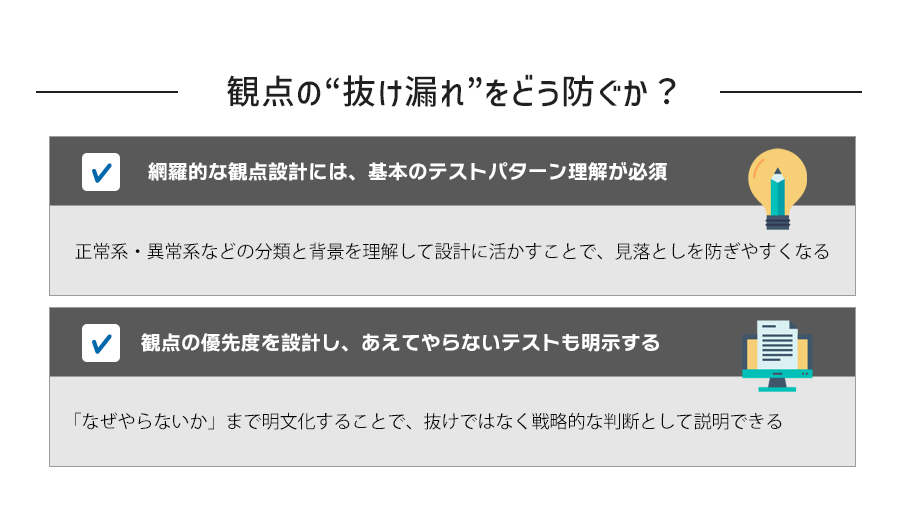

観点の“抜け漏れ”をどう防ぐか?

テスト観点の設計における抜け漏れを防ぐには、一定の型や考え方を組み込んだ再現性のあるアプローチが必要です。ここでは、網羅性を高めるために実践されている具体的なアプローチについて整理します。

網羅的な観点設計には、基本のテストパターン理解が必須

観点の網羅性を担保するには、あらかじめ想定されるテストパターンを理解しておくことが前提になります。

例えば「正常系」「異常系」「準正常系」といった分類はよく使われます。しかし、それぞれに該当する具体的な動作やデータ条件を十分に把握できていないことがあります。特に異常系や準正常系は、複雑な分岐や条件判断を伴うため、パターンの洗い出しには一定の訓練が必要です。

また、パターンを意識した設計には、過去のバグ事例や類似仕様、周辺機能との関連といった情報も重要です。テスト観点を考える際は、「どのような背景で必要になるのか」という視点を持つことで、観点の精度向上につなげることができます。設計書上に明記されていない補足的な仕様やメモ書きなども、こうしたパターンの文脈で読み取ることができれば、抜け漏れのない設計につながっていきます。

観点の優先度を設計し、あえてやらないテストも明示する

テスト観点は、リスクベースで優先順位をつけて設計に組み込むことが重要です。例えば、フレームワークの更新や大きな仕様変更があった箇所は、重点的に検証すべき領域だといえます。一方で、影響の少ない既存機能や、ほかの機能ですでに検証済みの共通処理については、テストの比重を下げるといった判断が求められます。

こうした判断を設計段階で明示しておくことで、観点の「抜け漏れ」ではなく「意図的に対象外とした」と説明できるようになります。

さらに、すべての観点を網羅的にリストアップしたうえで、実施しない観点には「スキップ」や「他機能で確認済」といった注釈を加えておくことをおすすめします。

観点の取捨選択を実施者に委ねるのではなく、設計側が意図と優先順位を明確に示すことで、網羅性と効率の両立を図ることができます。

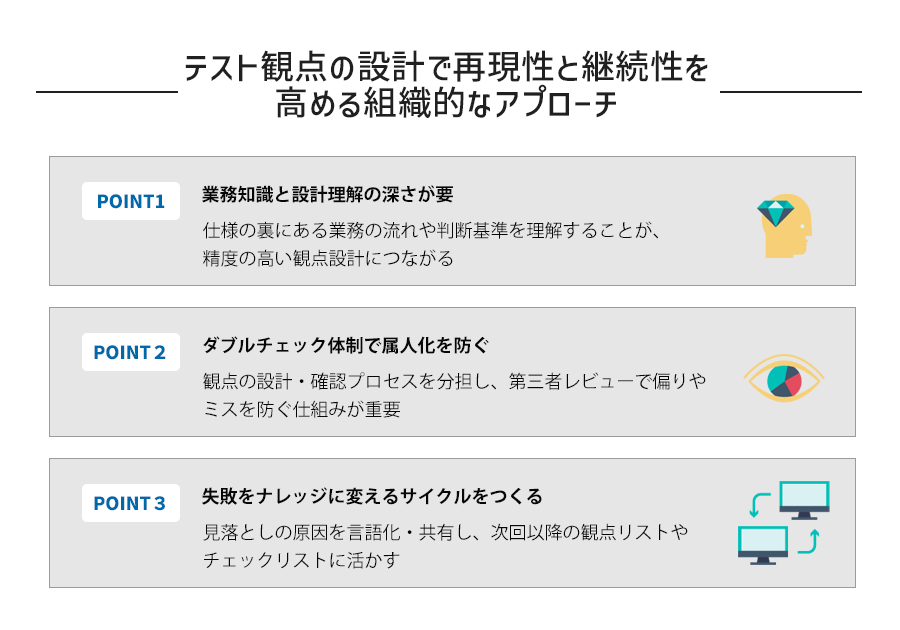

テスト観点の設計で再現性と継続性を高める組織的なアプローチ

テスト観点の設計精度を高めるには、個人の工夫だけでなく、組織としての仕組みやナレッジの蓄積が欠かせません。誰が設計しても一定の品質が担保される状態を目指すことが、現場の負荷を下げ、再現性あるテスト観点の設計につながります。

業務知識と設計理解の深さが要

異常系や準正常系のように、通常とは異なる条件を扱う観点では、業務知識の理解度が設計の精度を左右します。特に会計系や医療系など、操作の順番や入力条件によって結果が変わる業務では、正しい流れを理解していなければ、的確なテスト観点を設計することができません。

こうした業務特化型のプロジェクトでは、設計の前に調査フェーズを設け、業務フローや判断基準を事前に把握しておくことが、テスト観点の抜け漏れを防ぐうえで有効です。設計書に明記されない仕様や運用背景は、事前の情報収集やユーザーとの業務すり合わせでしか見えてこない場合もあるためです。

例えば、学校向けシステムで「卒業証書を印刷する」機能がある場合、出力条件として「卒業要件をすべて満たしている」「除籍になっていない」など、複数のフラグを正しく確認する必要があります。一方で、こうした条件が設計書の備考欄に簡潔なメモとして記載されているだけの場合も多く、表記の背後にある意図を読み取って観点に落とし込む視点が欠かせません。

表面的な仕様だけでなく、業務全体の構造や判断の背景まで読み解く力が、観点の精度に直結していきます。

ダブルチェック体制で属人化を防ぐ

属人化を防ぐには、業務や仕様を十分に理解した第三者が観点をレビューする体制が欠かせません。テスト観点の設計を1人の担当者だけに委ねるのではなく、知識のある他者の目で確認することで、個人の解釈に偏らない設計ができ、テスト観点の精度を高めることができます。

また、レビュー体制を効果的に機能させるには、テスト設計者と業務担当者の役割を明確に分けることも重要です。どの観点までを設計者が責任を持って確認し、どの部分を業務側で確認するのかを事前に共有しないと、確認の抜け漏れやダブりが発生しやすくなるためです。

特に複雑な業務システムでは、テスト観点の粒度や想定の解釈にずれが生じやすいため、「誰が・どの観点を・どの段階で確認するか」を合意しておくことが、精度を担保するポイントになります。

実効性のあるプロセスとしてレビューを組み込んでいくことで、チーム全体の品質に対する意識も向上していきます。

失敗をナレッジに変えるサイクルをつくる

テスト観点の抜け漏れは、その場の修正だけで済ませず、「なぜ起きたか」「次にどう活かすか」を言語化して記録することで、再発防止につながる貴重なナレッジとなります。

例えば、「桁数制限の上限」「戻るボタンの連打」「長時間放置後のタイムアウト」など、知っていれば当然考慮されるべき観点でも、経験やフィードバックが不足していると考えが及ばず、設計段階で漏れてしまうことがあります。こうした見落としを事後に整理しておくことで、次回以降のテスト設計時に活用できる観点リストとして役立てることができます。

また、プロジェクト内で発生した不具合の記録や対応履歴を定期的に見直すことで、特定の領域や工程で繰り返されるミスの傾向を把握し、テスト観点の設計の改善につなげることも可能です。

失敗を明文化してチームで共有し、設計時のチェックリストやレビュー時の指標として活用できるようにしておく。そうしたサイクルを組織全体で回していく仕組みが、品質の底上げには欠かせません。

テスト観点の設計を任せられる体制づくりへ

テスト観点の抜け漏れを防ぐためには、ダブルチェックやナレッジ共有によってテスト観点の質を担保できる体制を整えることが不可欠です。再現性のある設計プロセスや、レビューを通じた相互補完の仕組みがあれば、経験の浅いメンバーであっても、一定の品質を担保した観点設計が可能になります。

AGESTでは、こうした課題を抱える現場に向けて、観点設計の上流工程からテスト実行までを支援する体制を提供しています。業務知識のキャッチアップを含む調査フェーズから伴走することで、開発初期の段階から品質向上を図ると同時に、テストフェーズでの手戻りやスケジュールの遅延を防ぐことが可能です。品質と効率の両立を目指したい方は、ぜひご相談ください。