公開:

初心者テストエンジニアを一人前に育てる育成のポイント

採用競争が激化し、即戦力となるエンジニアの採用が一筋縄ではいかないなか、未経験者・初学者を現場で活躍させるための社内育成は欠かせないものになっています。

一方で、テストエンジニアを育成するための体制が整っておらず「何をどこまで教えるべきかわからない」「研修を行っても、実務へのキャッチアップがうまく進まない」といった壁にぶつかる企業も少なくありません。

本記事では、テストエンジニア育成にあたって企業が抱える問題を整理したうえで、現場の負担を抑えながら育成を進めるための考え方や手順について解説します。

開発現場におけるテスト体制構築の理想と現実│資料ダウンロード

目次

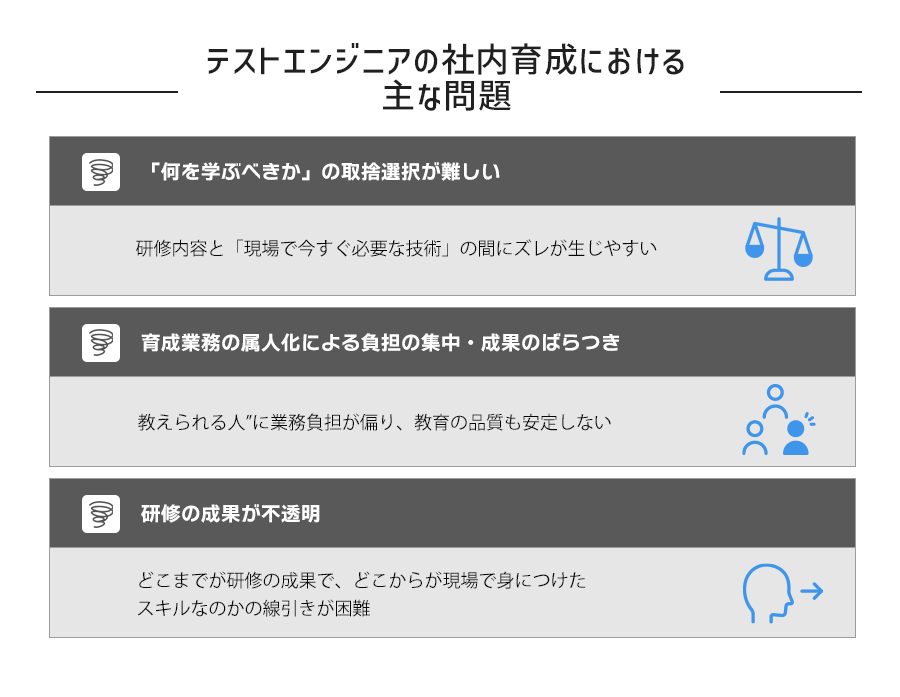

テストエンジニアの社内育成における主な問題

テストエンジニアの社内育成が重視される一方で、育成制度の整備が進まず、教育担当者のアサイン後、育成にかかわる業務が現場の負担につながっているケースは少なくありません。

まずは、初心者や未経験者のテストエンジニアを育成するにあたって、育成担当者が直面しがちな問題を整理します。

「何を学ぶべきか」の取捨選択が難しい

ソフトウェアテストには、計画から評価まで多くの工程が含まれるうえに、取り入れられる手法もシステムの性質によってさまざまです。

現場で必要とされる知識はアサイン時期やプロジェクトの状況により大きく変わるため、研修内容と実務にはしばしばズレが発生します。

「設計について座学で学んだものの、実際の現場ではうまく業務に対応できない」

「機能テストの手法を身につけたが、現場では非機能テストの実行を求められる」

多くの現場でこのようなミスマッチが生じ、育成担当者は「何をどこまで教えるべきか」の整理に頭を悩ませています。

育成業務の属人化による負担の集中・成果のばらつき

育成業務はエンジニアの本職ではないため、育成に対するモチベーションや指導スキルにはどうしても個人差が生まれます。結果として、育成業務はしばしば属人化し、一部のメンバーへの過度な負担や、効果のばらつきといった問題につながります。

また、ほとんどの場合、育成専任の人員が配置されることはなく、担当者は通常の業務と並行して新人の育成にあたります。そのため、育成担当者が現場の業務に追われて教育に十分な時間を割けないケースが少なくありません。

研修の成果が不透明

研修の成果を測ることの難しさも、育成制度の仕組み化が難航する原因の一つです。

配属後の新人エンジニアが実務で一定の成果を上げたとしても、「どこまでが研修の成果で、どこからが現場で身につけたスキルなのか」の線引きは困難です。

現場でのパフォーマンスは、案件の性質やチームメンバーとの相性にも大きく依存します。そういった意味でも、研修で身につけたスキルがどれほど実務で役立っているかは見えづらいのが実情です。

このような事情から、多くの現場で研修の効果測定が曖昧になり、結果として現場への橋渡しがうまくいかないという問題につながっています。

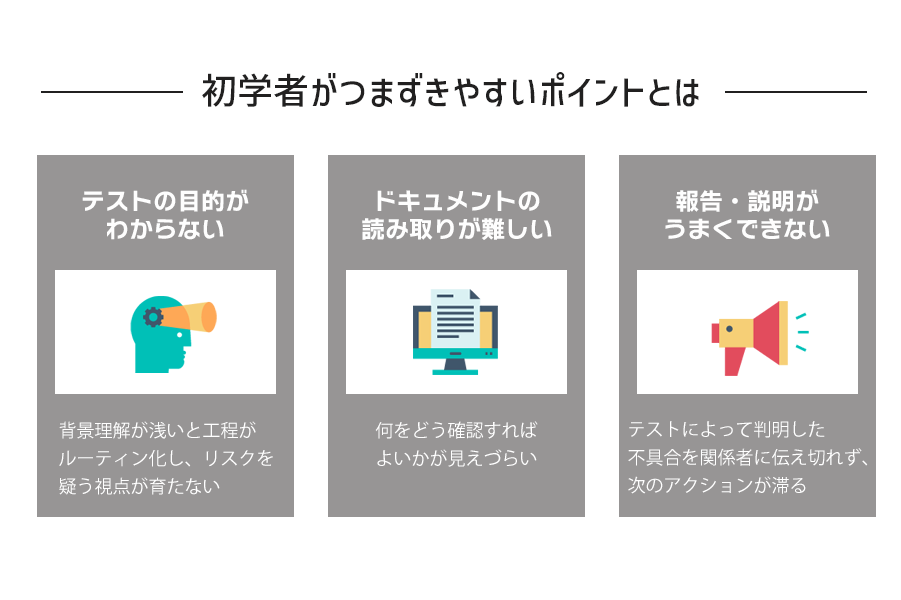

初学者がつまずきやすいポイントとは

テストエンジニアの役割を「不具合を見つけること」だと考える人は少なくありませんが、それは本質的な役割の一部に過ぎません。本当に求められるのは、製品やサービス全体の品質を担保する「品質保証」の視点です。

欠陥の発見は、あくまでこの品質保証活動の結果の一つです。そのため、開発からキャリアチェンジしたエンジニアも、この「作り手」から「品質の守り手」へのマインドセットの転換に、しばしば難しさを感じます。

ここでは、ソフトウェアテストの初学者がつまずきやすい主なポイントを解説します。

テストの目的がわからない

ソフトウェアテストでは、一つひとつの工程の目的を意識したうえで業務を進めることで、十分な品質保証につなげることができます。

しかし、多くの新人テストエンジニアは、テスト作業の背景や目的を十分に理解しないまま業務に入ってしまいます。その結果、それぞれの工程が単なるルーティーンになってしまい、改善の視点や問題意識を持ちづらくなるのです。

単にテストの手順を覚えればいいわけではなく、「このようなリスクがあるかもしれない」と疑う視点を養わなければならない点に、テストエンジニア育成の難しさがあります。

ドキュメントの読み取りが難しい

現場でテスト業務を進めるには、仕様書や設計書などのドキュメントをもとに必要なテスト観点を見抜く力が必要です。しかし初学者にとっては、文書の読み取りや論理構造の整理が難しく、何をどう確認すればよいかが見えづらい場面も多くあります。

仕様書・設計書のほか、状態遷移図・表、ユースケース図など、テストエンジニアが読み解くべきドキュメントは多岐にわたるため、初学者は資料の読み方や活用方法を理解するまでに一定程度の時間を要します。

報告・説明がうまくできない

テストエンジニアの業務は、テストの設計・実行だけには留まりません。テストによって判明した不具合を関係者に説明して次の対応を促すことも重要な役割の一つです。そのため、現場では自分の行った作業内容やテスト結果から推測できるリスクを他者に伝えるコミュニケーションスキルが要求されます。

テストそのものは実行できても、周囲のメンバーとのコミュニケーションに難しさを覚え、現場で十分に活躍できないと悩む新人テストエンジニアは少なくありません。

現場が疲弊しないための育成設計

現場に無理のないかたちで育成を進めるためには、育成担当者の指導スキルや主観に依存しない体制の整備が不可欠です。

ここでは、組織として持続的な育成の仕組みを整えるために必要な考え方について解説します。

教材やマニュアルの整備

担当者のリソースを圧迫せずに育成の効果を生み出すためには、研修資料の整備が不可欠です。

教材やマニュアルを充実させれば、「育成担当者に聞かなければ次に進めない」状態を回避し、学習者・育成担当者双方の負担を軽減することができます。

また、資料をもとに育成内容を標準化することで、担当者の指導スキルに依存せず一定以上のクオリティの研修を実施できるというメリットもあります。

社内で体系的な教材の作成が難しい場合には、専門の教育機関が提供している教材を導入するのもよいでしょう。

習得度を可視化するフローの導入

研修を受けたはずの新人エンジニアが思うように実務で活躍できず、現場で再教育の負担が生じている。

多くの企業が経験するこのような問題を避けるためには、「研修の結果、何がどこまでできるようになったのか」を可視化することが重要です。

研修の最後に演習やプレゼンテーションなどのアウトプットの機会を設ければ、理解度を客観的に評価し、能力に応じたアサインや本人への的確なフィードバックにつなげることができます。

評価の観点としては、成果物をもとにした定量的側面に加え、課題へ取り組む姿勢やプレゼンテーションの聞きやすさといった定性評価も観点に含めるとよいでしょう。モチベーションや計画性、コミュニケーションといったソフトスキルも評価に取り入れることで、チーム開発に貢献できる人員の育成につながります。

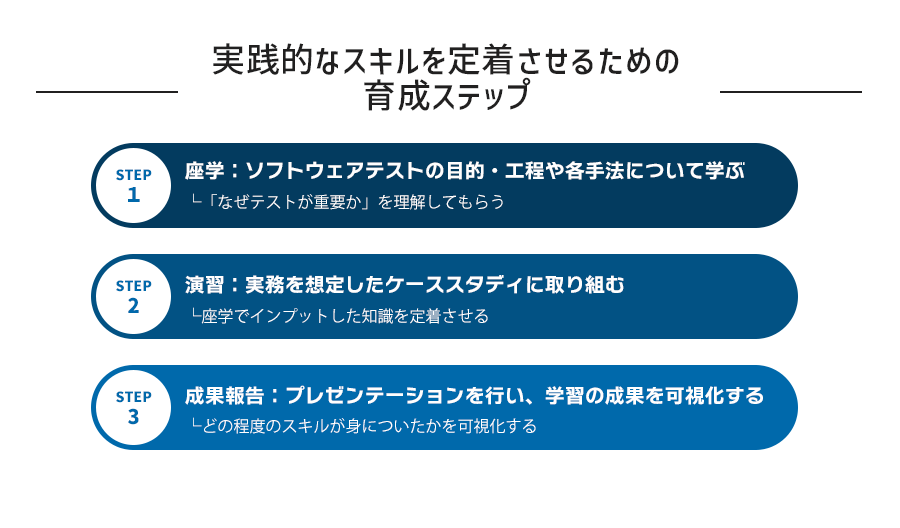

実践的なスキルを定着させるための育成ステップ

ソフトウェアテストの領域は多岐にわたるため、多くの育成担当者が「どこからどこまで教えていいかわからない」と悩んでいます。

ここでは、AGEST Academyで実施しているカリキュラムをもとに、初心者が現場で役立つスキルを身につけるための育成ステップを紹介します。

座学:ソフトウェアテストの目的・工程や各手法について学ぶ

まずは、座学でテストエンジニアが必要とされる知識をインプットします。現場で自立して業務にあたるスキルを身につけるためには、次のような手順で学習を進めるとよいでしょう。

- 基礎

ソフトウェアテストの目的やそれぞれの工程ですべきこと、テストの分類について理解する - 設計

ソフトウェアテストの各手法について学び、サンプルシステムを用いた練習問題に取り組む - ドキュメント理解

テスト計画書・設計書など、実務で使用するドキュメントの読み方・作り方を習得する

研修の仕組みが整っていない現場では、具体的な作業内容の伝達から入ることも少なくありません。しかし、目的を理解しないままテストを行うと、作業が思考の伴わないルーティンワークになり、結果的に不具合やリスクの見落としにつながります。

「なぜテストが重要なのか」が腹落ちした状態で現場に臨むことで、テスト結果から想定されるリスクを自分で見つけ出し、テストエンジニアとしての役割を果たすことができるのです。

演習:実務を想定したケーススタディに取り組む

座学でインプットした知識を定着させるためには、アウトプットの工程が欠かせません。

演習では、実際の受託開発を想定したサンプルシステムに対して、学習者自身がテスト設計を行います。テスト設計書やテストケースなどのドキュメント作成を通して、学んだ知識を現場で使えるスキルへと昇華させていきます。

成果報告:プレゼンテーションを行い、学習の成果を可視化する

最後のステップは、演習の成果物をもとにしたプレゼンテーションです。

設計したテストを学習者自身の言葉で説明することで、理解度を客観的に示し、「研修の結果、どの程度のスキルが身についたか」を可視化します。

また、育成担当者からフィードバックを行うことにより、学習者が自分の課題を把握したうえで継続的な学習に臨むことができます。

育成制度の整備は、長期的な品質保証の強さにつながる

テストエンジニアの採用難が進むなか、多くの企業が現場のテスト業務と育成の両立に悩んでいます。

育成という業務の性質上、ある程度の属人化は避けられません。しかし、教材・マニュアルの作成や評価フローの整備により、担当者のモチベーションや指導スキルへの依存性を一定程度削減することは可能です。

育成の仕組みを組織的に整えることで、現場で活躍できるテストエンジニアを継続的に増加させ、中長期的な品質保証体制の強化につなげることができます。

とはいえ、社内で統一の育成制度を整えるにあたって「どこからどこまで教えればよいかわからない」と悩む企業も少なくありません。そうした場合には、外部の専門機関が用意する汎用的なカリキュラムや育成ノウハウをベースにしながら、自社向けにアレンジしていくアプローチが現実的です。

AGESTの運営する教育機関AGEST Academyでは、ソフトウェアテスト未経験者や初学者を対象に、現場で通用するスキルの獲得を支援するカリキュラムを提供しています。育成制度の設計に悩む企業の方は、ぜひAGEST Academyの活用をご検討ください。

サービス詳細は以下のリンクからご覧いただけます。