公開:

テスト自動化ツールをどう選ぶ?プロが考える5つの判断ポイント

深刻化するエンジニア不足と採用難を背景に、少人数でも品質を担保できる開発体制の構築が求められています。そのなかで注目されているのが、繰り返し作業の自動化によって、人的リソースを最適化できる「テスト自動化」です。

とはいえ、「ツールが多すぎて違いがわからない」「使いこなせずに終わったらどうしよう」と不安を感じる企業も多く、導入後に“使いこなせない”と気づくケースもめずらしくありません。

本記事では、はじめてテスト自動化に取り組む企業が“ツールの選定でつまずかない”ための判断軸と、自社に合ったツールを見極めるポイントをAGESTの立場から紹介します。

【失敗しないテスト自動化の始め方】自動テストの向き不向きとは│資料ダウンロード

目次

なぜ自動化ツールの選定で失敗するのか?

テスト自動化ツールの導入がうまくいかない原因として、導入プロセスの“入口”でつまずいているケースが少なくありません。特に多いのは「ツールを使えば便利になりそう」という期待から、自動化の目的や運用体制を十分に見据えないまま導入を進めてしまうパターンです。ここでは、ツール選定における代表的な失敗パターンを紹介します。

目的や評価基準を決めないまま、ツール選定を始める

自動化ツールの導入で最も多いつまずきの1つが、「何のために自動化するのか」という目的が明確でないまま、ツール選定に入ってしまうケースです。

そもそも「ツールを導入すれば自動化がうまく進むはず」という前提で検討が始まると、「そもそも何を解決したいのか」という軸が曖昧になり、「UIが使いやすそうだった」「ベンダーのプレゼンが丁寧だった」といった表面的な印象をもとに選定が進んでしまいます。結果として、目的とのミスマッチが後から浮き彫りとなり、導入したものの運用がうまくいかないことも少なくありません。

運用や保守まで考慮せず、導入後に破綻する

テスト自動化ツールは、導入しただけで成果が得られるものではありません。運用や保守までを見据えた設計と体制があってこそ、継続的に効果を発揮することができるのです。

しかし、その前提を想定しないまま導入を進めた結果、後から継続的な運用に耐えられなくなるケースも少なくありません。例えば、画面レコーディング型のツールで作成したシナリオは、UIに変更があるたびに記録を取り直す必要があり、予想以上に手間がかかるケースもあります。

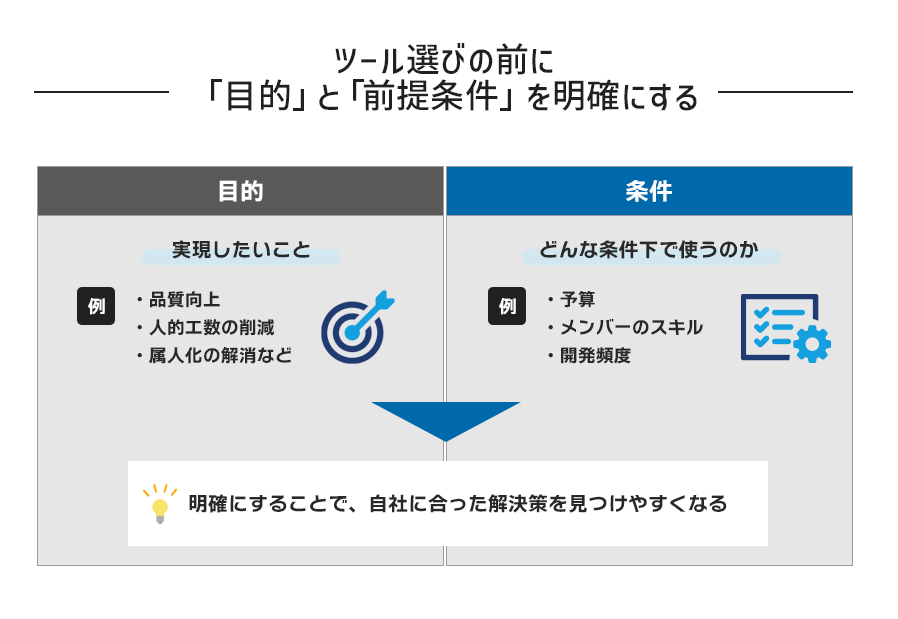

ツール選びの前に、自社の“目的”と“前提条件”を言語化する

自社の“ゴール”と“前提条件”を言語化できていれば、ツールに求める要素も自然と明確になり、選定の軸がブレることはありません。ここでは、ツール選定の前に見つめ直しておきたい2つの視点を紹介します。

ゴールに立ち返り、自動化の目的を明確にする

自動化ツールの選定は、そのスペックや価格から検討を始めるのではなく、「自社が何を実現したいのか」「どんな条件下で使うのか」といった前提を明確にするところから始めることが大切です。目的や、予算、人材スキル、開発の頻度などの前提条件が不明確なままでは、数あるツールのなかでどれが自社に合っているのかを判断しづらく、「なんとなくよさそう」といった印象で選択してしまうリスクがあるためです。

品質向上や人的工数の削減、テスト工程の属人化回避といった複数の目的がある場合は、「何を最も重視するのか」を明確にすることで、取るべき手段の優先順位も見えてきます。

目的がはっきりしていれば、「自動化すべきこと」と「自動化しなくてよいこと」の線引きもできるようになります。この整理ができていれば、導入後の運用でも迷いが生じにくく、ツールの定着や成果にもつながりやすくなるでしょう。

目的達成に最適な“手段”としてツールを選ぶ

ツールはあくまで“目的を達成するための手段”であり、表面的な機能や価格の安さという“わかりやすい特徴”だけで判断すべきものではありません。

例えば、導入時には「価格がリーズナブルで、ノーコードで操作できる」といった理由で導入したものの、実際に運用を始めてみると細かな例外処理やトラブル対応にエンジニアの介入が必要になり、想定以上に稼働時間を要したり、コストが膨らんだりするケースもあります。

こうした事態を避けるためにも、「自社の目的を実現できるかどうか」という観点で判断することが重要です。

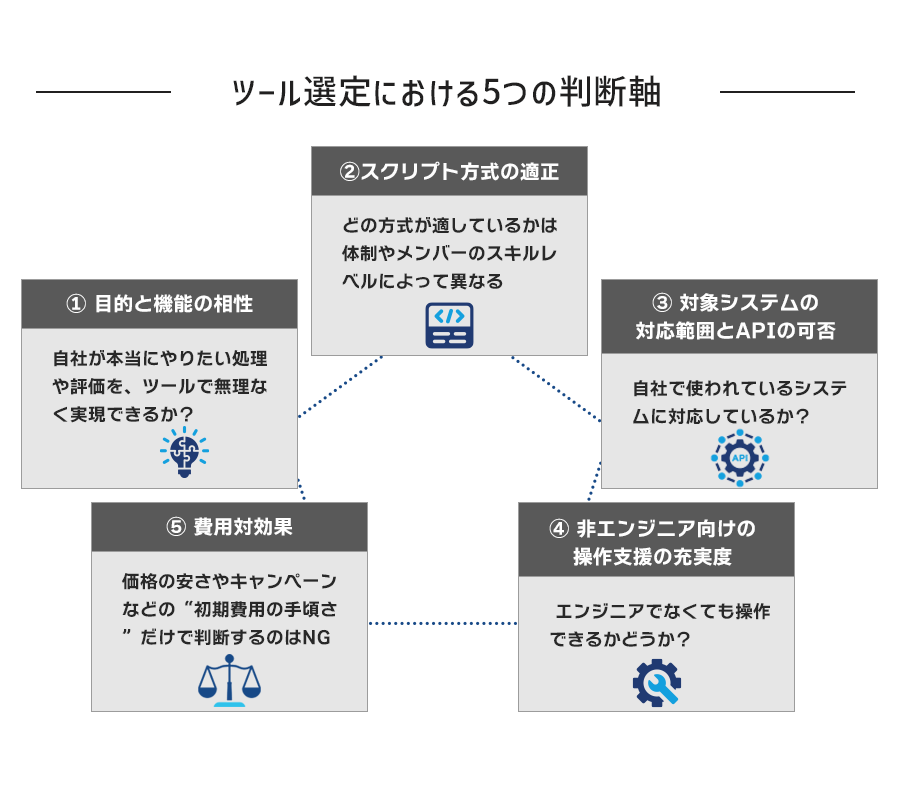

プロが考える「テスト自動化ツール」5つの判断軸

テスト自動化ツールの導入を成功させるには、自社の目的や体制に合った製品を見極めることが重要です。ここでは、現場での導入・運用支援経験をもとに、プロの視点から「ツール選定における5つの判断軸」を紹介します。

① 目的と機能の相性

自動化ツールを選定するうえで「自社が本当にやりたい処理や評価を、ツールで無理なく実現できるか」という技術的な視点が大切です。

例えば、自動化したいテスト項目の中に「PDF帳票の中身を確認する」があったとします。テスト一覧では「PDF比較に対応可」であっても、フォントやレイアウトの違いで誤判定となる場合や、特殊な画像形式に対応していない場合もあるでしょう。

こうした項目はツールによって対応の可否が分かれ、Webサイトの機能一覧や営業資料だけでは判断が難しいことも少なくありません。そのため、事前に実際の画面や業務データで試して確認する「PoC(概念実証)」を通じて、一部のテストを実際の環境で試してみることが重要です。

②スクリプト方式の適正

自動化ツールは、操作方式によって大きく3つに分類されます。それぞれ特徴が異なり、どの方式が適しているかは、自社の体制や運用メンバーのスキルレベル、継続運用を見据えたリソースとのバランスによって変わってきます。

- ノーコード型

UIベースで操作できるため、非エンジニアでも扱いやすいのが特長。初期導入のハードルは低く、属人化しにくいメリットがある一方、柔軟な例外処理や複雑なテストケースへの対応には限界があるというデメリットも。「特定のシナリオに対応できない」「テストの保守が難しい」といった課題が生じやすい点には注意が必要となる - キーワード駆動型

あらかじめ定義されたコマンドやキーワードを組み合わせてテストを構築する方式。ノーコードよりも柔軟性が高く、スクリプト型よりも扱いやすいバランス型のような位置付け。運用には一定の学習を要するが、非エンジニアでも操作しやすいUI設計のツールも多く、現場との相性がとりやすい方式といえる - スクリプト型

最も柔軟性が高く、複雑な処理や細かな例外パターンまでカバーできるのが強み。一方で、スクリプトの記述・修正にはエンジニアの知識と時間が必要となる。社内に十分な対応リソースがない場合、メンテナンスが滞り、運用が続かなくなるリスクもある

③ 対象システムの対応範囲とAPIの可否

テスト自動化ツールを選ぶ際には、「自社で使われているシステムの種類」と「自動化ツールが対応しているシステム」を確認することが重要です。

一般的な業務環境では、以下のような種類のアプリケーションが使われています。

- Webアプリ

ChromeやEdgeなどのブラウザ上で動くアプリケーション(例:ECサイト、クラウド型業務ツールなど) - モバイルアプリ

スマートフォンやタブレットにインストールして使うアプリ(例:iOSやAndroid) - Windowsアプリ

Windows OSにインストールして利用するデスクトップアプリ(例:業務用の専用ソフトなど)

これらのアプリに対して、どの自動化ツールが対応しているかを確認しておかないと、「このツールではモバイルだけ手動対応が必要だった」「Windowsアプリが対象外だった」といったギャップが後から発覚し、業務に支障をきたすこともあります。

さらに近年では、アプリやシステム同士がデータをやり取りする「API」という仕組みを対象としたテストも増えてきました。

APIは、ユーザーが実際に画面を操作するのではなく、裏側でアプリやシステム同士が自動的に情報を送受信する仕組みです。画面を経由せず、内部の処理を直接確認できるため、自動化に適しており、テスト効率も高まりやすい対象といえます。

自社の業務フローにAPIのやりとりが含まれている場合は、ツールがAPIテストに対応しているかどうかも、事前に確認しておくとよいでしょう。

④ 非エンジニア向けの操作支援の充実度

テスト自動化を検討する際に「エンジニアでなくても操作できるかどうか」は、検討するうえでのポイントになります。

そこで確認しておきたいのが、「プリセット」という非エンジニアでも操作できるような支援機能の充実度です。例えば「ボタンをクリックする」「テキストを入力する」など、よく使われる操作があらかじめテンプレート化されており、コードを書かずに設定できる機能です。

プリセットが豊富であれば、エンジニアに頼らず、現場の担当者だけでテストシナリオを作成・修正できる範囲が広がります。逆に、プリセットが不十分だと、些細な変更にもエンジニアの手を借りる必要が出てきてしまい、かえって運用負荷が高まるリスクがあります。

また、すべての操作がプリセットだけで完結するとは限りません。業務特有の画面や複雑な条件に対応するには、追加設定や独自の処理が必要になることもあります。そのためプリセットで対応できない操作に対して、「スクリプトでカスタマイズ対応が可能か」も含めて確認しておくと安心です。

⑤ 費用対効果

自動化ツールの導入を検討する際、見落とされがちなのが「費用対効果が見合っているかどうか」という視点です。価格の安さやキャンペーンなどの“初期費用の手頃さ”だけで判断してしまうと、想定外のランニングコストが後から発生し、結果として負担が大きくなることもあります。

そのため、まずは自社の手動テストにどれくらいの工数がかかっているのかを試算し、それを自動化した場合にどの程度コストを削減できそうかを具体的に把握するとよいでしょう。そのうえで、ツールの費用だけでなく、実際の運用にかかる人件費や保守の手間も含めた“トータルコスト”を比較していく必要があります。

「単純な価格の安さ」ではなく、「継続的に価値を出せるかどうか」を軸に、コストを判断していくことが重要です。

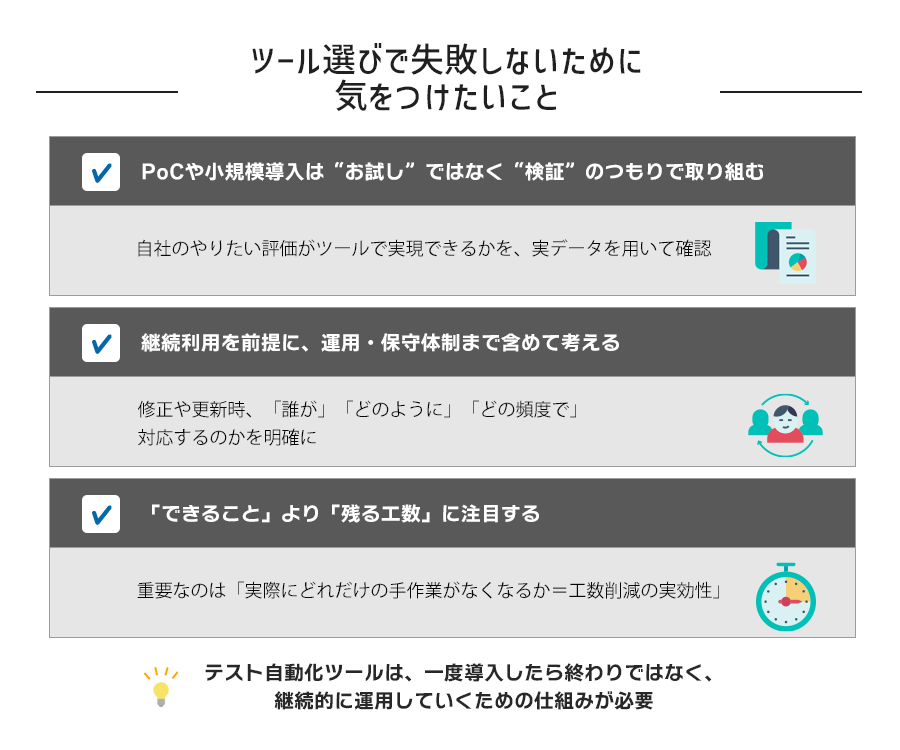

ツール選びで失敗しないために気をつけたいこと

テスト自動化ツールは、一度導入したら終わりではなく、継続的に運用していくための仕組みが必要です。ツール選定後の“失敗しないための注意点”を3つ解説します。

PoCや小規模導入は“お試し”ではなく“検証”のつもりで取り組む

テスト自動化ツールの導入前に実施されるPoCや小規模導入は、単なる“お試し期間”ではなく、「自社にとって本当に有効かどうかを確かめる検証プロセス」です。PoCでは、自社のやりたい評価がツールで実現できるかを、実データを用いて確認しましょう。

この検証工程を丁寧に行うことで、本番導入のリスクを最小限に抑えることができます。選定段階での期待だけで判断せず、実際の運用に耐えられるかを見極める視点が必要です。

継続利用を前提に、運用・保守体制まで含めて考える

テスト自動化は「導入して終わり」ではありません。むしろ重要なのは、導入後にスクリプトの修正やテスト項目の更新が発生したとき、「誰が」「どのように」「どの頻度で」対応するのかを明確にしておくことです。

例えば、担当者の異動や退職などによって保守できる人が不在になると、自動化の仕組みが形骸化してしまうリスクがあります。こうしたケースを考慮し、ツールの初期導入だけでなく、その後の運用・保守体制まで含めて設計することが重要です。無理なく継続できる体制を想定しておくことで、導入後も安定して成果を出し続けることができるでしょう。

「できること」より「残る工数」に注目する

テスト自動化ツールの導入時には、「ここまで自動化できる」「多機能で便利」といった“できること”に注目が集まりがちです。しかし、重要なのは「実際にどれだけの手作業がなくなるか=工数削減の実効性」です。

たとえ自動化範囲が広くても、例外対応や保守の手間が多ければ手作業が残り、期待した効果が得られない可能性もあります。

また、「ツールにできることを前提に、運用や評価方法を合わせる」というツールありきの選定も工数削減の観点ではおすすめしません。運用後に残る作業や保守工数まで含めて目を向け、実質的な運用負荷を減らせる構成かどうかを見極めることが大切です。

迷ったときは“相性”で選ぶ。目的から逆算するツール選定

テスト自動化ツールは、「どの製品が一番優れているか」で選ぶものではありません。大切なのは、「自社の目的や条件に対して、どのツールが“合っているか”」という相性の視点です。

導入を検討する際は、「何を実現したいのか」「どのような環境で運用するのか」といった前提を整理し、そのうえで実現したいゴールに最適な手段を逆算して選ぶことが重要です。

自社内だけで判断が難しい場合は、無理に自社で抱え込まず、知見のある外部パートナーに相談するのも一つの方法です。AGESTでは、特定の製品に偏らない中立的な立場から、技術・コスト・運用体制といった複数の観点を踏まえたツール選定やPoC支援を行っています。

自社にとって本当に“使える自動化”を実現するために、最適なツール選定をご支援します。

詳しくは、下記のサービスページをご覧ください。