公開:

カレー作りで考える、テスト工程の全体像

ソフトウェアのテスト工程というと、不具合の検出など“実行フェーズ”を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、テストの品質を左右するのは、実行の前段階である計画と準備です。

本記事では、普段は見えにくいテスト工程の全体像を、多くの方にとって身近な「カレー作り」にたとえてわかりやすく解説します。

「テストが行き当たりばったりになってしまっている」「後工程での手戻りが多く発生している」と感じたことがある開発者の方にとって、工程を見直すヒントになれば幸いです。

開発現場におけるテスト体制構築の理想と現実|資料ダウンロード

目次

テストは“計画通りにカレーを作る”ことに似ている

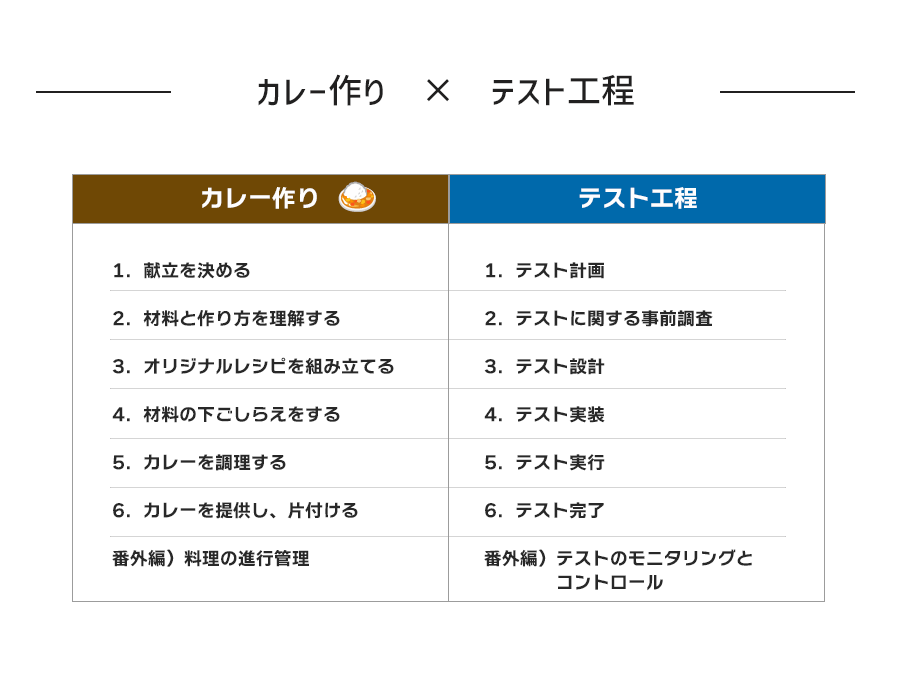

テスト工程の流れをよりわかりやすくするために、本記事では、日常生活の中でも身近な「カレー作り」を例に、テスト工程の全体像を考えてみます。

カレーを作るとき、「自分用」「子どものため」「大人数に振る舞う」など、目的やシーンを考慮しながら味付けや手順を調整することで、その場に適したおいしいカレーが完成します。同様に、テストもまず「どんな目的で、どのように行うか」を考えたのち、対象の明確化、手順の設計、準備、実行、結果の確認を経てようやく完了します。このように、私たちが日常的に行っているカレー作りの工程は、実はテストの進め方とよく似ているのです。

ここからは、テストの各工程を「カレー作りのステップ」にたとえながら、具体的な進め方や注意点をひも解いていきます。

1. カレー作りのプランを立てる=テスト計画

テストは、まず「なぜやるのか」「何を確認するのか」「どう進めるのか」といった段取りを整えるところから始まります。カレー作りにたとえると「甘口か?辛口か?」「何人分作るのか?」「誰が何の作業を担当するのか?」「どんな材料や道具が必要か?」を決める“準備”の段階がこれに該当します。

実施の目的・テストの範囲・スケジュール・役割分担・時間配分・工程移行条件・リソースなどの情報をあらかじめ整理しておくことで、後工程での迷いや手戻りを減らし、全体をスムーズに進行させることができます。

2. 材料と作り方を理解する=テストに関する事前調査

テストに関する事前調査は、実際に設計・実行へ進む前に、対象のソフトウェアや仕様を深く理解する工程です。カレーでいえば、「使う材料は何か」「材料にどのような特徴があるか」「調理工程のなかで留意する点は何か」をレシピで確認する段階にあたります。

どの機能を対象にするか、どのように動作するか、注意すべきリスクは何か。こうした情報を整理しておくことで、設計以降の工程を迷わず進めやすくなります。

料理初心者がレシピを確認しないまま調理すると失敗しやすいのと同様、テストにおいても「何を」「どのように確認すべきか」の理解が曖昧なままだと、設計や実行フェーズでのミスや手戻りが発生しやすくなります。

調理に取りかかる前に、材料と作り方をきちんと理解しておくことが、品質の土台をつくる第一歩です。

3. オリジナルレシピを組み立てる=テスト設計

テストに関する事前調査で得た情報をもとに、具体的なテスト観点や条件を整理し、テストケースの構造を組み立てていくのがテスト設計です。これは、カレー作りでいえば、「どんな料理にするか」を具体化し、必要な具材や手順を自分なりにアレンジする「オリジナルレシピの組み立て」にあたります。

テスト設計ではまず、「どの機能をどの視点でテストするのか」(テスト観点)を明確にしたうえで、どんな条件・操作で確認すべきか(テスト条件)を洗い出していきます。その後、それらの条件にもとづいて、入力値・操作手順・期待結果をセットにした「テストケース」を作成していきます。例えば、「ログイン機能で正しいID・パスワードを入力する → 正常に遷移する」といったように、1つ1つのケースに対して具体的な実施内容を定めます。

このときに設計内容をほかのメンバーにレビューしてもらうことで、観点の抜け漏れや曖昧な記述を早期に発見でき、より信頼性の高いテスト設計に仕上げることができます。

テスト設計は、単なる準備作業ではなく、プロジェクト全体の品質を左右する重要な工程です。レシピがしっかりしていれば誰が調理しても一定の味に仕上がるように、テストでも設計が明確であれば、誰が実行しても一定の品質を確保しやすくなります。

4. 材料の下ごしらえをする=テスト実装

テスト実装では、設計した内容を実行可能な状態に整えます。具体的には、必要なテストデータを準備し、テスト環境を構築するまでの流れが実装の工程となります。これは、カレーでいえば、材料の分量を測ったり、調味料をそろえたりする“下ごしらえ”にあたります。

この段階が不十分だと、実行中に「材料が足りない」「道具が使えない」といったトラブルが発生しやすくなります。

地味な工程ではありますが、この工程を丁寧に行うかどうかで、テスト実行時のスムーズさと信頼性が大きく変わります。材料をそろえ、道具を整えてから調理に取りかかるのと同じように、テストも「始める前の準備」が成功のカギを握るのです。

5. カレーを調理する=テスト実行

ここでは、設計に基づいてテストケースを実行し、結果を記録します。具材を炒め、煮込んで、途中で味見をして仕上げるように、テストでも中間確認を行いながら問題がないかをチェックしていきます。

不具合が見つかれば、原因を特定して開発にフィードバックし、再度確認します。何度か調整を繰り返すことで、最終的に“納得のいく味(品質)”に仕上げていくのです。

6. カレーを提供し、片付ける=テスト完了

テスト結果が出そろったら、それを関係者に報告し、成果を整理します。これは、料理を盛り付けて提供し、食べた人から感想を聞き、後片付けをするような工程です。

報告では実施内容と発見事項をわかりやすく共有し、テストデータやログは再利用できる形で保存します。ここまできちんと整えることで、テストの成果がチーム全体の知見として残ります。

テスト完了は、「単にテストが終わった状態」ではなく、「結果を関係者と共有し、次につなげる工程」です。ここまでのプロセスがいかに丁寧に進められていても、報告や整理が不十分だと、品質保証の信頼性は担保されません。

カレーをおいしく作るだけでなく、気持ちよく食べてもらい、後片付けまできちんと終わらせる。それと同じように、テストの結果の保存と整理も、品質を確保するための重要な作業工程なのです。

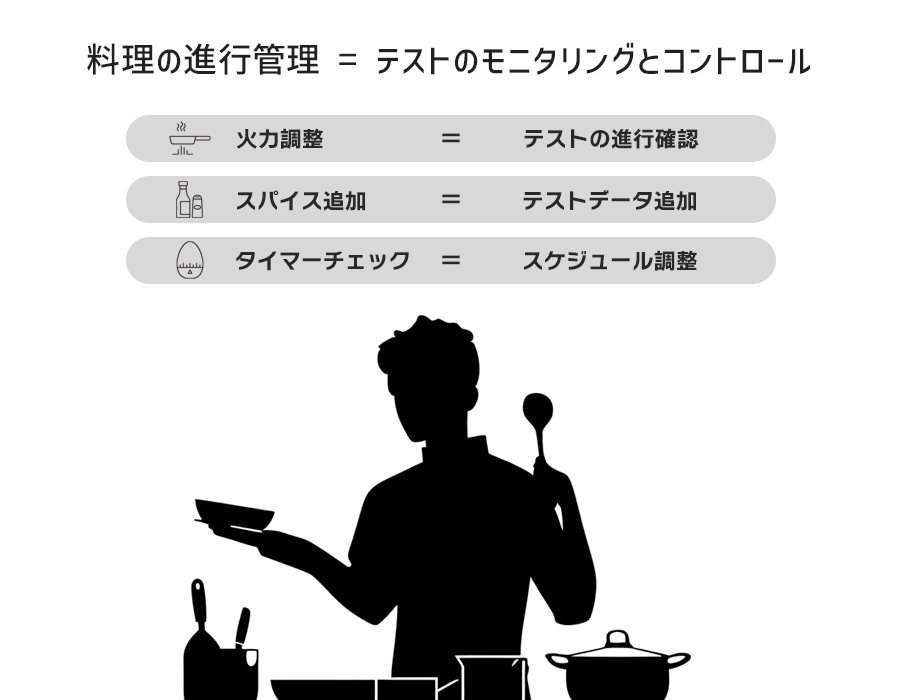

【番外編】料理の進行管理=テストのモニタリングとコントロール

カレー作りの最中は、計画通りに進んでいるかどうかや、火加減や具材の状態を確認しながら調理を進めるはずです。焦げそうなら火を弱める、思ったより煮込みに時間がかかれば工程を調整するといったように、よりよい仕上がりに近づけるためにはその場に応じた判断が求められます。

テストでも同様に、計画を立てて終わりではありません。進行中の状態を確認し、必要に応じて軌道修正する作業が「モニタリングとコントロール」です。これは1〜6の工程すべてに横断的にかかわる、品質を支える重要な作業です。

モニタリングとコントロールは、主に次のような観点から行われます。

- 味見する(=テスト結果の確認)

テストが計画通りに進んでいるか、品質が一定の基準を満たしているかを定期的にチェックします。

不具合の傾向や進捗の偏りに早期に気づくことで、余計な作業や手戻りの発生を未然に防ぐことができます。 - 作業時間を調整する(=スケジュール調整)

カレー作りでも仕込みに想定以上の時間がかかることがありますが、テストでも同様です。設計や準備に予想以上の時間がかかるケースでは、実行スケジュールの見直しや工程の再配分を行い、プロジェクト全体の進行バランスを保つ必要があります。 - 火力を調整する(=体制や進め方の調整)

煮込み具合を見ながら火加減を調整するのと同じく、テストの進行状況に応じて体制や進め方を調整することが求められます。進捗が想定より遅れている場合は、テストケースの優先順位を見直したり、手法そのものを柔軟に変更したりする判断が必要になります。 - 材料を追加する(=テストデータの追加)

味が薄いときにスパイスやルーを足すように、必要に応じてテストデータを追加することで、網羅性や確認の深さを高めます。例外パターンや開発中に追加された機能など、当初の想定から漏れていたケースを補う判断もここに含まれます。 - 道具を交換する(=ツールや環境の変更)

焦げ付きやすい鍋を別のものに変えるのと同じように、テストツールや環境が実施に適していないと判断した場合は、状況に応じてより適切なものに切り替えることが重要です。効率や安定性を担保するためには、進行中であっても柔軟に選択肢を見直す姿勢が求められます。

テストのモニタリングとコントロールは、工程そのものというよりも、工程全体を最適化するための管理活動です。計画段階では見えなかった問題に気づいたり、想定外のリスクに柔軟に対応することで、結果としてより品質の高いソフトウェアにつながります。

テスト工程を見直すことが、品質を高める第一歩になる

ソフトウェアテストは、思いつくままに実行すればよいわけではありません。事前にプロダクトを理解してさまざまな観点からテストケースを設定し、スケジュール通りに必要なテストが行われるように遂行する計画的なプロセスこそが、ソフトウェアの品質を支える土台になります。また、一度確定したテスト工程は、定期的に見直して必要な調整や改善を加えていくことが必要です。

今回ご紹介したカレー作りの比喩は、工程の流れや役割をイメージしやすくするための一例です。実際の現場では、プロジェクトの規模や体制、開発スピードによってテスト工程は異なりますが、そのなかで共通していえるのは、「どこに力を入れ、どう段取りを整えるか」の判断が、成果の質を左右するということです。

まずは、自分たちのテストがどのような工程で構成されているのかを、あらためて言語化してみましょう。必要なテストが行われているかを見直し、計画を改良していくことが、品質確保の第一歩になります。