公開:

状態遷移表とは?定義や役割、作り方について初心者向けに解説

システム開発では、ユーザーの操作や条件の変化に応じて、画面の表示や処理の挙動を切り替える場面が多くあります。

こうした動作を正確に設計・実装するには、「どの状態で」「どんな入力があったときに」「状態がどう変化するのか」を明確に整理する必要があります。

そこで役立つのが「状態遷移表」です。状態と入力の関係を一覧で可視化できるため、複雑な仕様の整理やテスト設計にも効果的です。

本記事では、状態遷移表の定義や目的、実務での具体的な活用例や作成手順を解説します。

目次

状態遷移表とは何か?初学者がつまずきやすいポイントを解消

まずは、状態遷移表の定義や基本構造、その役割について基礎から解説していきます。

状態遷移表の定義と基本構造

状態遷移表とは、システムが現在の状態で入力を受けたとき、どの状態へ遷移し、どのような出力を行うかを一覧にしたものです。

「状態」「入力」「出力」「次の状態」という4つの要素で構成され、縦軸に現在の状態、横軸に入力イベント、交差するセルに「次の状態」や「出力」が記載されるのが一般的です。

状態遷移表を使えば、システムの動きや入出力のルールを明確にでき、複雑な分岐や例外も整理しやすくなります。

以下の表は、認証機能を題材とした状態遷移表の簡易的な例です。「未ログイン」「ログイン中」「エラー状態」といった状態に対して、「ログインボタン押下」「認証失敗」「タイムアウト」といった入力が発生した際の遷移先と動作を一覧で表現しています。

| 現在の状態/ 入力イベント | ログインボタン押下 | 認証成功 | 認証失敗 | タイムアウト | ログアウト操作 |

|---|---|---|---|---|---|

| 未ログイン | ログイン中 | ― | ― | ― | ― |

| ログイン中 | ― | ログイン済み | ログイン失敗 | 未ログイン | ― |

| ログイン失敗 | ログイン中 | ― | ― | ― | 未ログイン |

| ログイン済み | ― | ― | ― | ― | ― |

このように状態と入力の組み合わせを整理することで、設計ミスや曖昧さの早期発見につなげることができます。

状態遷移表の役割と活用する目的とは

状態遷移表を作成する最大の目的は、設計の曖昧さをなくし、状態ごとの振る舞いを明確にすることにあります。

システムに入力や条件分岐が多くなると、「どんなときにどんな処理が行われるのか」が見えづらくなり、設計ミスや仕様の抜けが発生しやすくなります。

状態遷移表を使えば、状態と入力のパターンを一覧で整理できるため、処理の流れを論理的に可視化できるため、仕様レビューや実装時の確認はもちろん、テスト設計や例外処理の検討にも役立てられます。

状態遷移図との違い

状態遷移表とあわせて使われることが多いのが、「状態遷移図」です。

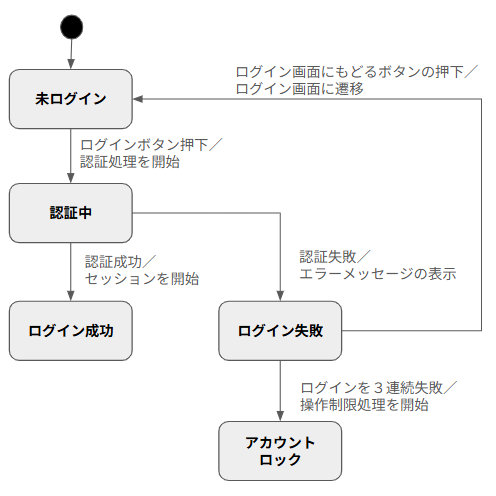

状態遷移図は、状態を丸や四角の図形で表し、状態の移り変わりを矢印で示した図です。遷移が発生する部分だけを視覚的に示すため、直感的に全体の流れを把握しやすく、要件の共有や初期ディスカッションに適しています。

【ログイン機能の状態遷移図】

一方、状態遷移表は、現在の状態と入力のすべての組み合わせに対して、次の状態や出力を一覧で整理できます。遷移が発生しない組み合わせも明示できるため、仕様の網羅性を重視する場面や詳細設計フェーズで特に役立ちます。

実務では「図で動きを把握し、表で論理を詰める」といった考え方のもと、状態遷移図と状態遷移表が使われます。状態遷移図の「視覚的なわかりやすさ」と、状態遷移表の「正確性・網羅性」は相互に補完できるため、併用することで設計の質を高めやすくなります。

【状態遷移図について詳しく知りたい方は、以下の記事もチェック!】

状態遷移図とは?基本的な定義や役割、書き方を具体例とともに解説

状態遷移表の活用シーン

状態遷移表は、複雑な条件分岐や状態管理が必要な場面で特に効果を発揮します。ここでは、実務でよく見られる3つのシーンを紹介します。

1. UIや業務フローにおける状態管理

状態遷移表は、Webアプリケーションや業務システムのUI設計において、状態の流れを論理的に整理するのに便利です。

例えば、ログイン状態の切り替えや、ECサイトにおけるカートの更新(商品追加、削除、決済完了)、入力フォームのステップ制御(未入力→入力中→完了)といったフローは、すべて状態の遷移として整理できます。

これらの状態と操作の対応関係を可視化することで、UIの仕様を明確にし、ユーザビリティ向上につなげることができます。設計の質向上やチーム内での共通認識の形成に向けて、画面遷移図とあわせてレビューを行うのも効果的です。

2.条件分岐が多い業務ロジックの明文化

承認フローや請求処理など、業務処理の中には条件やフラグの組み合わせによって挙動が変わる複雑なロジックが数多く存在します。

例えば、「承認済み/差し戻し/未承認」といった状態を、「誰が承認したか」「期限を過ぎているか」といった条件で変化させる場合、状態と入力の組み合わせを状態遷移表で整理することで、全体像を把握しやすくなります。

業務ロジックをまとめた状態遷移表は、設計段階での仕様書として活用できるほか、業務部門との認識合わせにも効果的です。図や口頭で説明しづらいルールも、表形式で示すことで誤解を防ぎやすくなります。

3.制御系や回路設計での利用

組込みシステムやハードウェア設計では、入力信号に応じて状態が変化する「順序回路」などが一般的に使われます。このような制御系では、「ある状態で入力があったときに、どのような出力を返し、次にどの状態へ移るか」を整理する必要があります。

このとき、状態遷移の論理構造を整理・記述する手段として状態遷移表が用いられます。

複雑な動作を持つ回路や制御処理でも、状態と入力の組み合わせに応じて「出力」と「次の状態」を一覧化することで、設計の正確性と安全性を高めることができます。

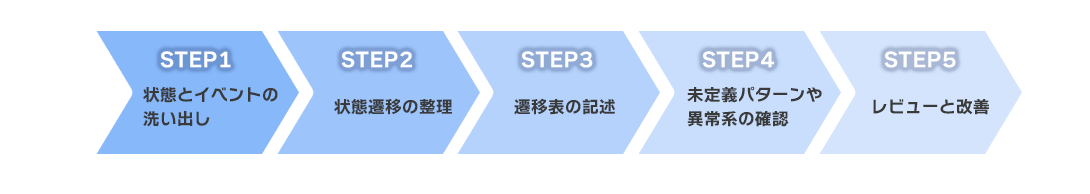

状態遷移表の作り方を5ステップで解説

ここからは、状態遷移表の作成方法を5つのステップに分けて解説します。それぞれの手順を押さえて進めることで、抜けや漏れの少ない状態設計が実現できます。

1. 状態とイベントの洗い出し

最初に行うのは、対象の機能にどんな「状態」と「イベント(=入力)」があるのかを洗い出すことです。

状態とは、システムや機能のある時点での内部的な区分(例:未ログイン/ログイン中など)を指し、イベントはその状態を変化させる操作や外部からの刺激を指します。

このとき、業務フロー図やユースケース図を参照すると、状態とイベントを網羅的に拾い出しやすくなります。

また、イベントの洗い出しでは、「ボタンのクリック」のような操作だけでなく、「一定時間の経過」「他システムからの通知」といった非操作系のトリガーも含め、粒度をそろえて整理するようにしましょう。

2. 状態遷移の整理

状態とイベントのリストがまとまったら、それらの組み合わせごとに「どの状態で、どのイベントが起きたときに、どう遷移するか」を一つずつ定義していきます。つまり、「状態 × 入力 → 次の状態」という三者関係をすべて検討することがこのステップで行う作業となります。

ここでは、よくある正常なパターンだけでなく、例外的なパターンや、そもそも起こってはいけない組み合わせについても考慮しておくことが重要です。「未ログイン」の状態で、「ログアウト操作」するという振る舞いは、本来起こらないはずです。それでも、ログアウト操作をするためのボタンがないということを明示的に「N/A」と記述しておくことで、不具合が防ぎやすくなります。

3. 遷移表の記述

次に、整理した遷移パターンを状態遷移表の形式に落とし込みます。

一般的には、縦軸に「現在の状態」、横軸に「入力イベント」を並べ、それぞれの交差するセルに「次の状態」や「出力(必要に応じて)」を記載します。このマトリクス構造によって、状態と入力の全パターンを一覧できるようになり、網羅性やレビュー効率が大きく向上します。

実務では、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ツールを用いることが多く、テンプレートを用意することで、チーム内での共有や再利用をスムーズに行えます。

4. 未定義パターンや異常系の確認

状態遷移表を一通り記述したら、「記載漏れ」や「未定義」の組み合わせがないかをチェックします。

状態と入力の掛け合わせで、何も記載のないセルがある場合、それは仕様として「起こりえない」のか、それとも「未定義で放置されているだけ」なのかを明確に区別する必要があります。

特に、誤操作や予期しない入力といった“異常系”を意識して記述しておくことは、実装後のバグ予防につながります。想定外のケースをあらかじめ記載しておくことで、テスト時や後工程での手戻りを防ぎ、結果として開発効率や品質の向上につなげることができます。

5. レビューと改善

最後に、作成した状態遷移表をレビューし、記述の抜けや矛盾がないかを確認します。

この際、状態遷移図と突き合わせて確認することで、レビューの精度を高めることができます。また、第三者がレビューを行うことで、開発者自身が気づけなかった盲点も明らかになります。

さらに、状態遷移表自体の更新性やメンテナンス性も意識しておくと、将来的な仕様変更にも柔軟に対応できます。バージョン管理のルールを決めておく、共有用のファイル形式を統一するなど、運用面での工夫も重要です。

状態遷移表の書き方で押さえるべき注意点とよくあるミス

状態遷移表は構造がシンプルな分、書き方の工夫や意識次第で設計品質に大きな差が出ます。正しく作れば仕様を明快に伝えるドキュメントになりますが、注意点を押さえずに作成すると、かえって誤解や手戻りの原因になりかねません。

ここでは、よくある3つのミスと、表を読みやすく、実務で活用しやすくするための書き方のコツを紹介します。

書き方でありがちな3つのミス

状態遷移表はシンプルな形式で構成できる反面、作成時の注意が不十分だと設計品質に大きく影響します。特に次の3点はよくある落とし穴です。

- 状態や入力の定義が曖昧なまま記述してしまう

「ログイン状態」や「入力完了」といった表現が、開発者ごとに異なる解釈をされてしまう - 遷移条件に抜けや矛盾がある

状態と入力の組み合わせが一部抜けている、あり得ない遷移が含まれている、など。特に、セルが空欄のままになっているケースでは「この操作は起きないのか?未定義なのか?」が不明確になり、ミスの原因につながる - 状態遷移表の更新を忘れる

最新の仕様と表の内容が食い違ったまま開発が進んでしまうと、誤解や手戻りのリスクが発生しやすくなる

読みやすく・メンテしやすい表を作るコツ

状態遷移表を「作って終わり」にせず、継続的に使える設計ドキュメントとして活用するためには、「読みやすさ」や「メンテナンスのしやすさ」に配慮することも重要です。

具体的には、次のような点に留意するとよいでしょう。

- 命名ルールの統一

抽象的な表現は避け、「エラー」ではなく「認証エラー」「通信エラー」といった具体的な名称で状態やイベントを表すようにする - 表の視認性を高める

状態やイベントのグループごとに色分けをする、遷移しないセルに「―」を明示するなど、視覚的に整理された構成にする - 表のバージョン管理方法や共有ルールの明確化

更新履歴を残す、レビュー中と確定版を明確に分けるといった運用ルールをあらかじめ決めておく

以上のような工夫を積み重ねることで、チーム内での情報共有を円滑に進めることができます。

状態遷移表を活用した品質向上に向けて

状態遷移表は、設計・実装・テストの各フェーズをつなぐ共通言語として活用することで、開発プロセス全体の透明性と再現性を高める手段にもなります。

メンバー間での認識の統一やレビュー品質の平準化、設計ナレッジの蓄積を実現することで、属人化の防止やプロセスの標準化にもつなげられるでしょう。

AGESTでは、状態遷移表や画面遷移図などの設計ドキュメントに対するレビュー支援をはじめ、専門知識に基づく体系的なサービスを通じて、システム全体の品質向上を支援しています。

仕様の整理からテスト工程の強化まで、品質に強い開発体制づくりを目指す方は、ぜひAGESTのソフトウェアテストサービスをご検討ください。